| |

|

|

| ↓ |

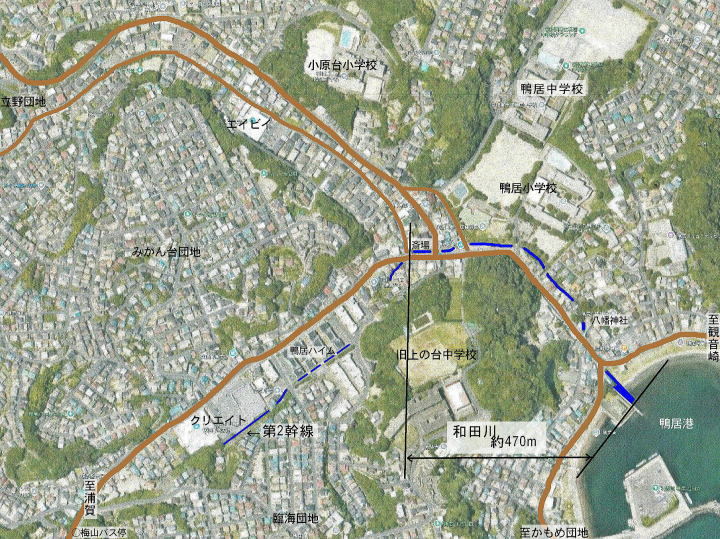

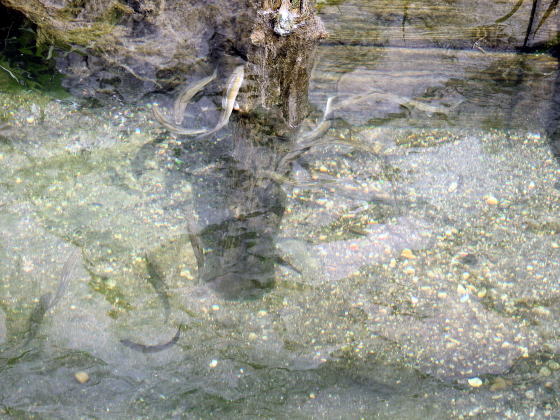

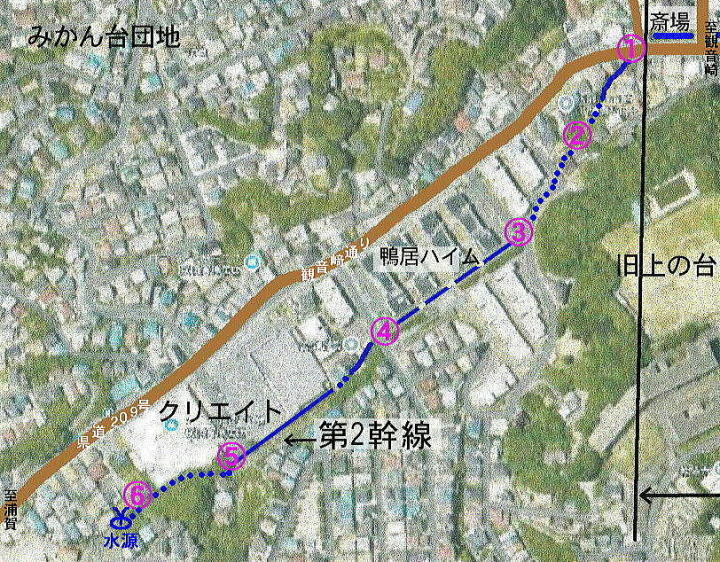

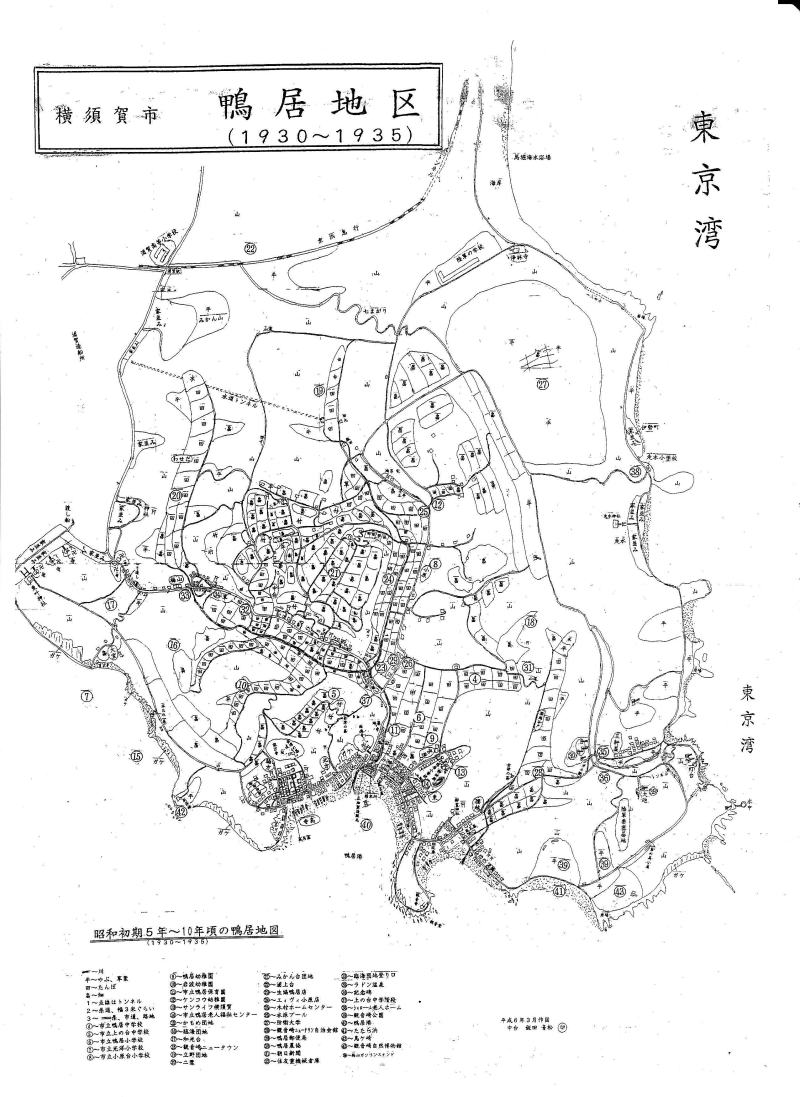

| ①の地点は,かもい斎場の脇にあり,和田川の最上流部(終点)になる。川底は他の場所と異なり土砂や沈泥(シルト)が堆積,その上にコンクリート製のU字溝を伏せたり,立てたり,横にしたりして置いてあり,ウナギ・アユなどの棲み家になっています。また,腐りやすい木杭を川の両側に何本も打ち込んであり,そこには藻類などがついてアユなどのエサになるようです。更にはコンクリート製の護岸とは異なる土製の川岸もあり,小さいながらもビオトープのようになっています。 |

| |

※マウスポインタで画像をポイントすると野鳥の姿が見られます

2025.9.17 |

| |

2025.10.9 |

| |

| ①-②の中間点辺りから,川底の様子が大きく変化します。敷き詰めた砂礫土の上に,岩石を直径10cmから30cm程度の大きさに割った割栗石(わりぐりいし)を,バラ蒔くように置いてあります。割栗石は自然石で浸水性も高いため,見た目も良く,藻類や水生昆虫などの生育や活動などにも役立つ特徴を持つと言う。それもあって,ここから下流の到る所で利用されているのでしょう。 |

| ↑ |

|

|

| ↓ |

| 川は県道209号(通称観音崎通り)沿いにほぼ平行して流れていますが,観察スポット③の手前に,画像のような建物があるため,川沿いを歩くためには川の左側にある鴨居交番横から入る左側の道を歩くことになります。川底は①の地点とは異なりほぼコンクリート製だが,よく見ると型枠の中に正方形のブロックを2列に並べてあり,ブロックと擁壁の間及びブロック同士の間にも隙間があります。そこは小さな生き物たちの隠れ家になっているに違いありません。更にその先は,割栗石と砂礫土を組み合わせた川底になっています。 |

| |

2025.10.3 |

| |

2025.10.3 |

| ↑ |

|

|

| ↓ |

| 右側の黒いフェンス沿いに歩けそうな気がしますが,駐車場になっているため道路沿いの歩道を歩くことになります。③から見る川底の構造は②とほぼ同じです。 |

| |

2025.10.3 |

| |

| ③-④中間部の川底には砂礫土の上に割栗石が数多くバラ蒔かれています。 |

| |

2025.10.9 |

| |

※マウスポインタで画像をポイントするとヒルムシロが見られます

2025.10.3 |

| |

| 上の画像・左側擁壁に道路から川底へ下りるタラップがあります。この付近から下流④迄の川底は,構造的には②③に似ていますが,左右のブロック間が広くなり,そこに土砂が堆積しています。この辺りにはヒルムシロ(2018.7.1撮影)と言う珍しい水草が発生することがあり,小魚たちが群れ泳ぐ姿を目にすることもあります。小魚の魚種はアユかも知れませんが残念ながら不明です。 |

| ↑ |

|

|

| ↓ |

| ④鴨居小前ー⑤東橋間は①の斎場脇と並んで野鳥の観察スポット。主につがいのカルガモがオレンジ色のシートの下辺りでなにやらエサをついばんでいるのをよく見かけました。ところが,右上の駐車場辺りにあった「好文堂」という昔ながらの文房具屋さんが廃業,家屋も解体されてしまった影響で,周辺が以前より明るくなってしまったような気がします。カルガモはあまり人を恐れない鳥なので心配ないと思われますがいささか気にかかります。。 |

| |

※マウスポインタで画像をポイントすると工事の様子が見られます

2025.10.29 |

| |

2025.10.29 |

| |

※マウスポインタで画像をポイントすると工事の様子が見られます

2025.10.29 |

| この辺りがカワセミやキセキレイに出会える確率が高いスポット。理由は,エサが豊富にあり,川の両側に道がないこと。④鴨居小前ー⑤東橋間は和田川の中では比較的勾配が急で,魚道らしきものが設置されている辺りの段差が特に大きい,ここが汽水域の上限でもあるようです。そのため野鳥たちにとっては,汽水域と淡水域に棲む魚介類を少し移動するだけで採餌できる,便利な場所でもあるのでしょう。 |

| ↑ |

|

|

| ↓ |

| 観察スポット①~④の橋は何故か?名無しの権兵衛だが,⑤には一番小さな橋にも係わらず東橋(ひがしはし)と言う立派な名前がついてます。この辺りの正式町名は「鴨居3丁目」ですが,地域の人たちは,旧集落名の「東(ひがし)」と呼んでいる名残なのでしょう。⑥の宮原橋も同様理由によると思われます。東橋から少し上流迄が汽水域なので,満潮時には橋の上からクサフグやボラの幼魚が群れて遡上する姿も時折見られます。 |

| |

|

| |

※マウスポインタで画像をポイントするとクサフグの群泳が見られます

2025.10.3 |

| |

| ⑤東橋-⑥宮原橋間は両側に歩道がないため川沿いに歩くことはできません。また,下の画像に写っている画面中央奥の赤い橋と右側の青い橋は私橋(私有の橋)なので,許可なく立ち入ることはできません。従って,観察スポットとしては,青い橋と左側の三階建ビルの間にある黒いフェンスの隙間がお薦めです。尚,この辺りは汽水域なので,時折クサフグやボラの幼魚が群泳する姿を見られます。 |

| |

※マウスポインタで画像をポイントするとクサフグの群泳が見られます

2025.10.9 |

| |

2025.10.9 |

| |

※マウスポインタで画像をポイントすると地下の和田川が見られます

2025.10.9 |

| |

| 和田川河口から上流方面を眺めると,一見したところ,県道209号線(通称:観音崎通り)下に暗渠があり,そこを和田川が流れているかのように見えます。しかし,実際の和田川は上記画像の宮原橋欄干同士を淡青色の線で結んだ鴨居港前三叉路交差点下を流れています。 |

| ↑ |

|

|

| ↓ |

| 宮原橋から河口前方を眺めると,河口の先に鴨居港の出入口。更にその先には,一日100隻を越える艦船が行き交う浦賀水道。そして房総半島が横たわり,真正面に鋸山がそびえています。鴨居港は横須賀風物百選にも選ばれている絶景スポットです。また,冬にはユリカモメ・カモ・バンなどの冬鳥達が飛来して,ウミウなどと突堤で日向ぼっこしたり,潜水して採餌する姿も見られるバードウォッチングスポットでもあります。 |

| |

2025.9.23 |

| |

鴨居ポンプ場 2025.9.23 |

| |

河口の野鳥たち 2016.1.19 |

| |