| 千代ヶ崎砲台は,浦賀港入り口にある燈明堂背後の平根山に江戸幕府が築造した台場跡を中心に明治政府が建造した砲台。明治25年(1892)に起工し,明治28年(1895)に竣工した。観音崎・猿島などの東京湾要塞の中では後期のもので,見比べてみると近代建築・土木建築の発展過程を理解することができる。砲台の任務は東京湾口を防御する観音崎砲台の援助や浦賀湾前面海域と久里浜に上陸した敵に対する防御。海正面防御の榴弾砲台と臼砲・加農砲・機関砲からなる陸正面防御堡塁で構成されている。 同砲台跡は昭和35年(1960)から海上自衛隊が横須賀通信隊・千代ヶ﨑送信所として使用していたため一般人の立ち入りが禁止されていたが,平成22年(2010)廃止となった。その後,土地所有者が防衛省から文部科学省に移管,横須賀市が管理団体として指名された。平成27年(2015)には国の史跡に指定され,日本遺産の構成文化財として認定された。現在,同砲台跡は横須賀市が管理,土・日・祝日に一般公開を行っている。詳細は横須賀市ホームページをご確認下さい。 (注)本ページの下のマップ及び各施設任務の要旨は,横須賀市教育委員会事務局発行「史跡東京湾要塞跡」リーフレットより流用させて頂きました。また,画像は注記あるものを除き全てkamosuzuが2018.2.18と2018.3.6に撮影したものです。 |

|

| 2025.1.28 | |

|

|

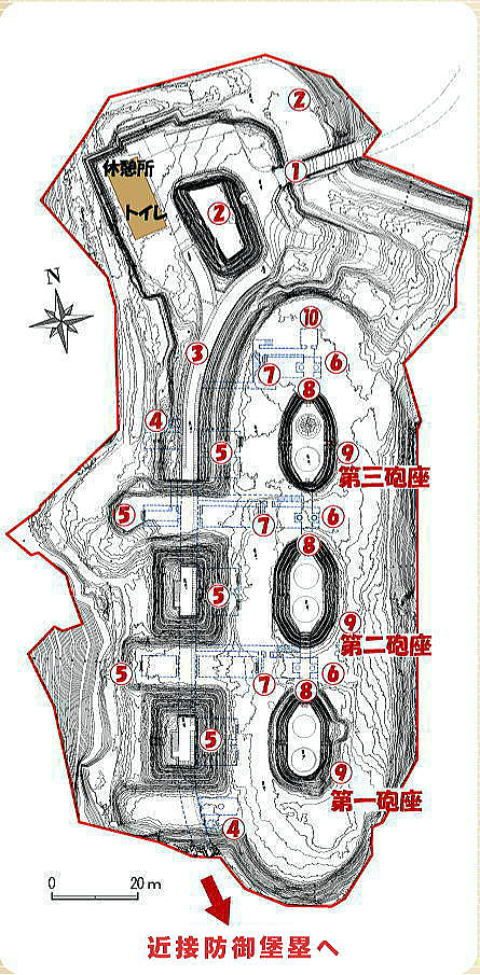

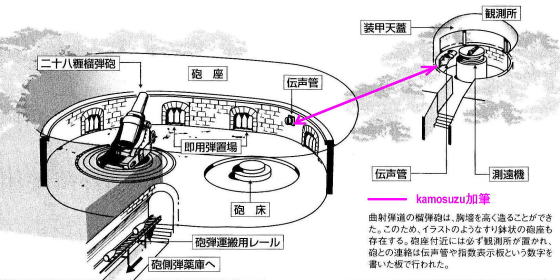

「史跡東京湾要塞跡」リーフレットより |

|

|

|

| 砲台の出入口 | |

|

|

左右擁壁中央部に旧門扉の金具跡 |

|

|

|

| 防御施設の柵門正面には高さ約5mの土塁と掘井戸がある | |

鉄製円形のものが掘井戸フタ |

|

|

|

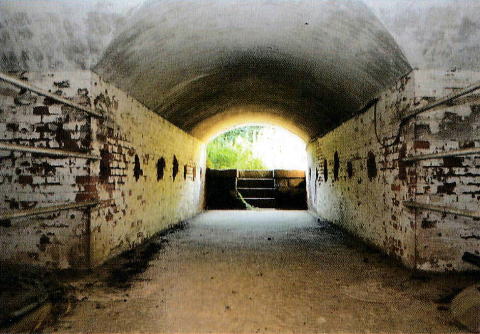

| 砲台内の各施設を連絡する交通路,地下施設の出入口が接続 | |

|

|

|

|

塁道の最南端 この先は近接防御砲台・右翼観測所のある観光農園 |

|

|

|

|

|

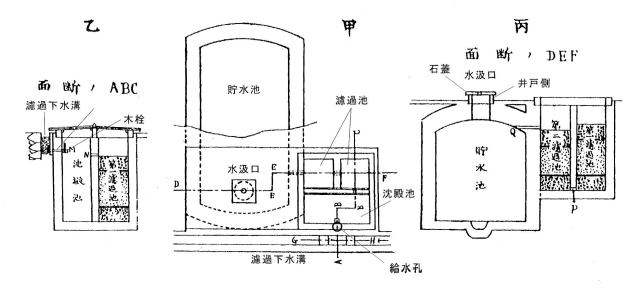

沈殿池(手前) ろ過池(奥) |

|

|

|

貯水池水汲口 |

|

貯水所構造図 横須賀市文化財調査報告書第51集より |

|

|

|

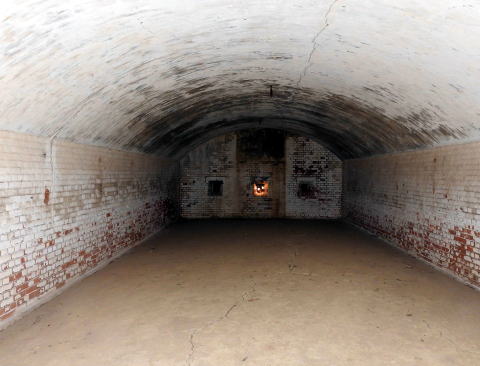

| 訓練時や戦時の兵員の待避所・宿舎・または倉庫 | |

|

|

|

|

||

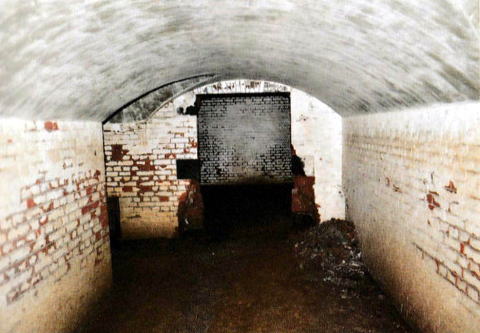

| 28cm榴弾砲の砲弾と装薬の保管庫 | ||

|

||

| 天井と床に2ヶ所ずつ残る円形の孔は,砲弾と装薬を 上部高塁道へ供給する揚弾機の籠が設置されていた痕跡 |

||

|

||

|

||

|

||

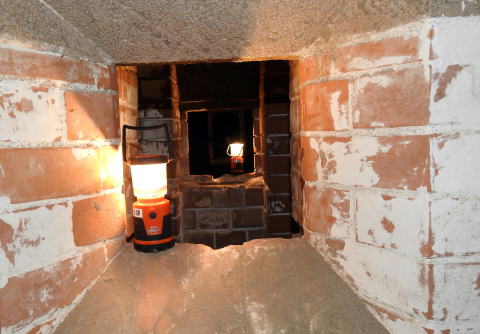

| ランプ室は奥側の砲側弾薬庫と掩蔽部の間に 仕切り壁によって造られた空間 |

||

|

||

| 仕切り壁にはガラスをはめ込んだ小窓が設けられ 砲側弾薬庫ー掩蔽部の両部屋を照らしていた |

||

|

||

|

||

|

||

| 3つの砲座を連絡する交通路 | ||

写真の○印が高塁道出入口 |

||

横須賀市文化財調査報告書第51集より |

||

|

||

|

||

「史跡東京湾要塞跡」リーフレット表紙流用 |

||

|

||

|

||

|

||

|

||

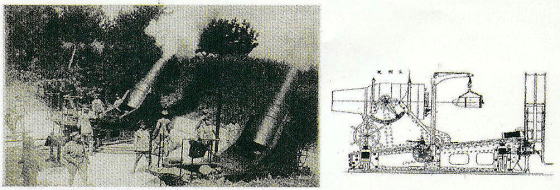

| 発射時 | 砲弾・装薬装填時 | |

| 写真・図面は「史跡東京湾要塞跡」リーフレットより | ||

砲弾・装薬装填時の画 飯塚羚児画 |

||

|

||

|

||

|

||

付属室出入口 横須賀市文化財調査報告書第51集より |

||

|

||

|

||

|

||

観測所入り口 |

||

付属室内部 |

||

上部観測室への階段 |

||

測遠機台座(手前) 小隊長掩壕(奥) |

||

小隊長掩壕 |

||

|

|

|

|

学研プラス発行・原剛監修「日本の要塞」より |

|

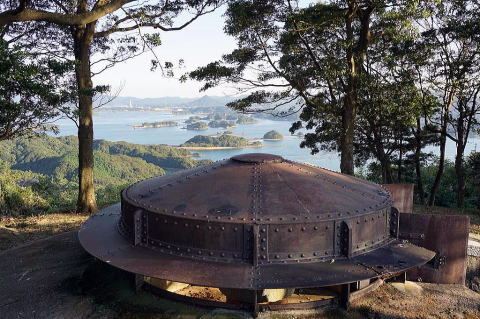

測遠機台座 |

|

|

|

丸出山観測所跡の鋼鉄製装甲天蓋 佐世保・小値賀「海風の国」観光情報サイトより |

|

||||||||||||

|

||||||||||||

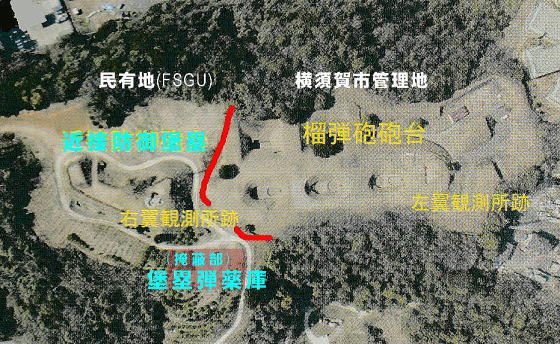

「史跡東京湾要塞跡」リーフレットより |

||||||||||||

kamosuzu加筆・修正 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

|

| 2018年2月18日榴弾砲台を個人的に見学した。その際,砲台の広場から浦賀水道・房総半島方面を眺めたところ,隣接する果樹園内にコンクリート製の換気口らしき物体があるのが目についた。地下になにか施設でもあるのだろうか? | |

| 2025.8.22 | |

2018.2.18 |

| 同年7月15日に開催された砲塔砲台跡ガイドツアーに参加。その折り,右翼観測所と共に見学したのがこの地下施設。ガイドの東京湾要塞研究家 デビット佐藤氏によれば,この物体は近接防御堡塁・弾薬庫の通気口で,コンクリート製ではなくレンガ造りにモルタルが張られていた由。往時,通気口は下の画像の口元まで(―線)土で埋もれていたが,果樹園造成の際に,土地の凸凹を減らすため土を取り除き,この部分が残されたとのこと。幸いにして掩蔽部・弾薬庫が破壊されることなく,比較的良好な状態で現存するのはありがたいことだ。 |

|

|

|

|

|

|

レンガはイギリス積み |

|

| 暗い弾薬庫跡から出るとブルーベリーやレモン畑が広がっていた |

ブルーベリー |

レモン |

|

|

|

|

|

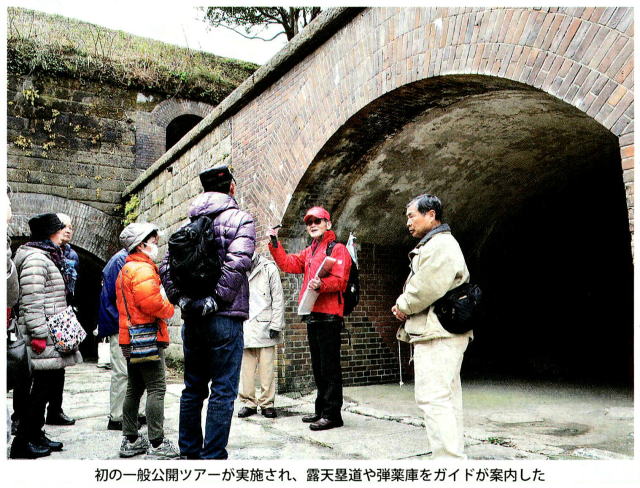

福祉だより「浦賀」 2015(H27)年8月1日 第47号から転載 |

福祉だより「浦賀」 2026(H28)年2月1日 第48号から転載 |

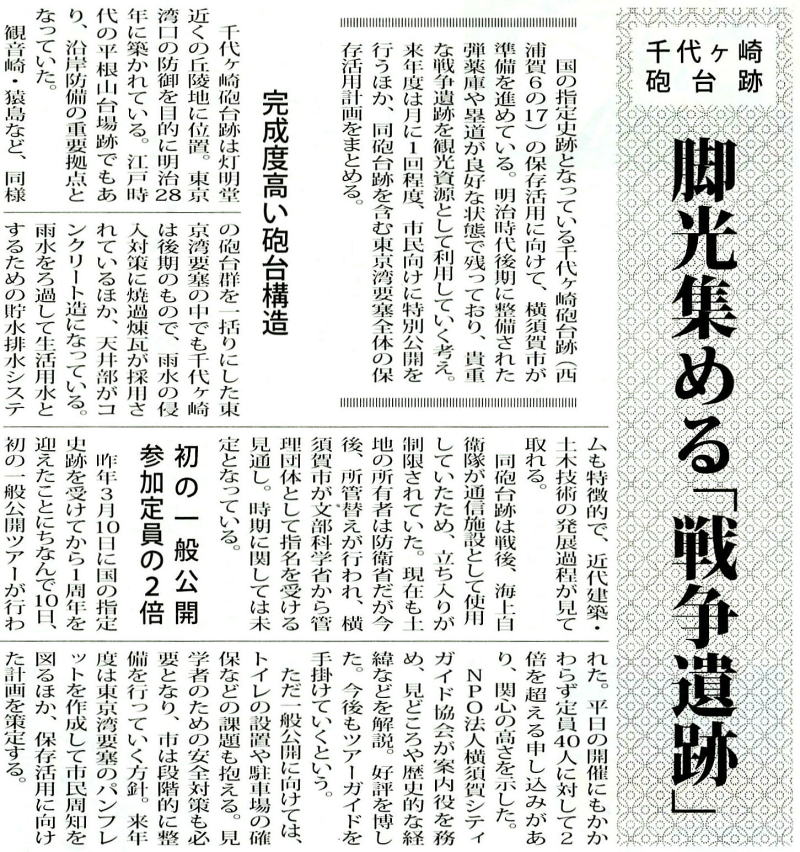

2016.3.18 タウンニュース |

2016(H28)年3月18日 タウンニュース |

観音崎砲台跡TOP HOME