|

|

|

|

|

|

| 千代ヶ崎砲塔砲台は第一次世界大戦後の大正14年(1925)に据付終了。太平洋戦争が終戦を迎えた昭和20年(1945)まで現地に据え付けられていた。しかしながら,戦後,米軍により破壊されてしまったため,現在その場所には直径約10m位の巨大な穴が残されているのみ。僅かな救いは,砲台の地下施設である副機関室・畜力機室・機関冷却用水槽及び観測所が廃墟のまま残されていること。 私は砲塔砲台跡をこれまでに平成18年(2006.2.3)と平成30年(2018.7.15)の2回見学しているが,その時は,恥ずかしながら「砲塔砲台」が何たるかも知らず,単に興味本位で観音崎砲台や千代ヶ崎砲台と同様の砲台跡と思って見学。砲台跡等の遺構があまり残されていないことに失望したのが真相。 砲塔砲台が当時としては画期的な砲台であることを知ったのは,今年1月学研・日本の戦争遺跡シリーズ「日本の要塞」を目にしてから。本来ならば改めて見学したいところだが,高齢化による足腰の不調もあってままならないのが現状。そこで苦肉の策として,2回見学の際に撮りためた画像を「日本の要塞」等を参考に整理してみた。 |

|

|

|

柵門前方中央部が砲塔砲台跡 2018.7.15 |

|

|

|

| 砲塔砲台跡については,上記の通り比較的順調に整理できたが,より簡単と思われた観測所跡の整理には,撮影した画像が僅か4枚と言うこともあって悪戦苦闘した。原因は観測所の場所。 | |

正面出入口 |

|

側面 |

|

後面 |

|

内部 |

|

|

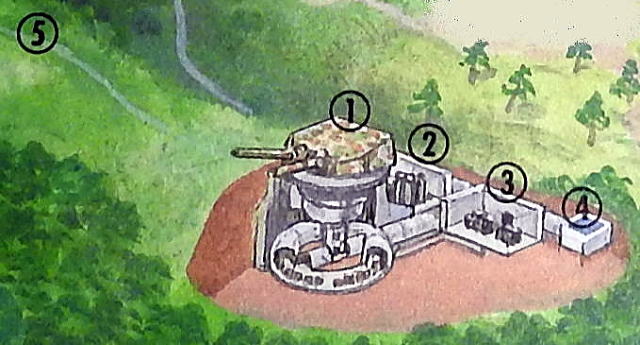

| 2018.7.15開催された「千代ヶ崎砲塔砲台見学ツアー」のガイド・東京湾要塞研究家 デビット佐藤氏の案内で撮影したのが上の画像4枚。この観測所は現存しているが,場所は「日本の要塞」のイラストに記されている場所とは大きく異なる。 イラストでは下の画像の右上「砲塔砲台跡」の左⑤辺りにあったとなっているが,その辺りには遺構らしきものは全く存在せず,ツアーで案内された観測所跡は画像左下。直線距離で約270mほど離れた場所にあった。更に⑤の観測所は(地下式)となっているのに対し現存観測所は上4枚の画像にあるように地下式ではない。何故だろう? |

|

|

|

| 「日本の要塞」を丁寧に読み直したところ,103頁に「八八式海岸射撃具」なるものが紹介されていた。それによれば「八八式海岸射撃具は射撃測距用の観測具として開発された。そして千代ヶ崎砲台において初めて試験的に設置されたものである。この装置は主と分の二つの側遠機から得られたデータにより,算定具(電気式計算機,いわば射撃用アナログ・コンピュータ)で射撃諸元を算出し,これを砲塔に伝達するシステムになっている。これらの装置は電気回路で結ばれており,データを速算,算砲,主分の3つの配電盤によりコントロールする大掛かりなものだった。」とあり,千代ヶ崎砲塔砲台には主・分2ヶ所の観測所が存在したことになる。明治期の伝声管による伝達方式に比べると画期的なシステムだったようだ。 そこで思い出したのが,砲塔砲台跡から観測所跡へ至る道すがら見かけた換気口らしき直方体のコンクリート製物体と謎の地下施設。場所は上の画像の中央部上◎にあり,地下施設を見学したが,当時はあまり興味のない施設だったので,最後尾を歩いていたこともありガイドの話も耳に届かず。観測所跡or兵舎(棲息掩蔽部)or弾薬庫だったのか記憶にない。ヒョッとしてこの施設が観測所跡だったのでは? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 私はこれまで観音崎砲台跡群を手始めに,近隣の砲台跡をいくつかご紹介してきたが,今回ほど手こずった砲台はなかった。現地には案内看板や説明看板のようなものはいっさい見当たらず。リーフレットも存在しないようだ。頼りになるのは「日本の要塞」のみ。ところが肝心の本誌にも観測所の位置などいくつか疑問が生じてきた。 そこで「千代ヶ崎砲塔砲台跡」をキーワードにネット検索したところヒットしたのは千代ヶ崎砲台跡で,砲塔砲台跡は僅か1件。その貴重な1件が,前述の2018年開催「千代ヶ崎砲塔砲台見学ツアー」のガイド・東京湾要塞研究家 デビット佐藤氏のウエブサイト「 東京湾要塞 ・ 千代ヶ崎砲塔砲台 」 同氏サイトは東京湾を囲む神奈川・東京・千葉のあらゆる戦争遺跡を伝える専門サイトで,千代ヶ崎砲塔砲台跡についても,砲塔砲台の平面図・立面図,観測所の平面図・屋根伏図も掲載されていて素人にもわかりやすい。ところが,残念なことに私の上記疑問を解消してくれる記載がない。 そこで失礼をも顧みずメールでご相談したところ,ありがたいことに即日ご返信を頂いた。ところが,観測所の位置については疑問解消したものの新たな疑問が発生したりで,数回のメール交換を経てようやく全ての疑問を解消することができた。要約すると下記の通り。 1.「日本の要塞」のイラスト⑤の場所に観測所は存在したのか? 千代ヶ崎砲塔砲台跡の観測所は当日見学した観測所1ヶ所のみ。イラストは誤り。 2.直方体のコンクリート製物体は観測所の換気口では? 2ヶ所の観測所跡?で見学した地下施設は,千代ヶ崎砲台の近接防御堡塁部分の弾薬庫で,直方体のコンクリート製物体はその通気口。 3.砲塔砲台の弾薬庫は何処に? (デビット佐藤氏回答) 砲塔砲台の弾薬庫は正直なところわかっていません。砲塔なので、考えられるのは砲塔の地下部分のどこか、または周辺かという事になります。ここで考えられるのは、ここは演習用の砲塔なので、特に強固な弾薬庫ではなく、砲塔の下部のどこかに簡易的に設けられ、又その保管量も少数であったことが想定されます。 4.千代ヶ崎に「八八式海岸射撃具」は存在したのか? 八八式海岸射撃具は存在しなかったと思われる。 (デビット佐藤氏回答) 千代ヶ崎の砲塔砲台では、分観測所はなかったと思われます。そもそも、近隣に88式観測所は存在しませんが,範囲を広げるとあります。千代ヶ崎砲塔砲台は重砲兵学校の演習砲台ですが、重砲兵学校の観測所という事から見ると、一番近いところでは、小原台にあります。小原台と花立台には演習砲台もあります。次いで曲矢、さらに田戸にもあったようです。位置関係からは千代ヶ崎が最東なので、これを分観測所として小原台や花立台で利用したという事は考えられるかもしれません。また、千代ヶ崎でも利用できるのかもしれません。ただ、その辺は確証がありません。また、88式海岸射撃具が試験的に初めて設置についても、私が調べたところでは、年代的に見ると三崎砲台の観測所が最初ではないかと考えています。なので、この本もいくつか誤りがあるのではないでしょうか。 私kamosuzuは,本砲塔砲台を実戦用と理解していたが間違いで,現在,馬堀小・中学校や馬堀自然教育園辺りのエリアにあった陸軍重砲兵学校の演習用砲台であることも判明した。ここで訓練を受けた全国の重砲兵が,その後に築造された対馬海峡6ヶ所,東京湾4ヶ所,津軽海峡1ヶ所,豊後水道1ヶ所の計12ヶ所の実戦用砲塔砲台に配置され,指導的役割を果たしたと考えると感慨深いものがある。 尚,本ページ制作にあたり,東京湾要塞研究家 デビット佐藤様に詳細なご教示を頂戴いたしましたことに,厚く御礼申し上げます。 |

観音崎砲台TOP HOME