| 西叶神社 | 西浦賀 |

| 東福寺 | |

| 浦賀コミセン 展示室 |

|

| 浦賀コミセン分館 郷土資料館 |

|

| 川間町内会館 | |

| 榊神社大禄天神 | |

| 八雲神社 | 東浦賀 |

| 法幢寺 | |

| 鴨居・谷ふじ | 鴨 居 |

| 浦賀の鏝絵巡り・マップ | |

| 左官職人が,壁などの仕上げに鏝(こて)で漆喰を塗り上げて作った彫刻風の絵を鏝絵(こてえ)といいます。江戸時代末期の左官職人で伊豆の長八と呼ばれた入江長八(1815~1889)によって作られたのが鏝絵の起源だといわれています。長八に始まった鏝絵は,その弟子達や多くの左官職人によって全国へ広まっていきました。 江戸時代より,浦賀には豪商の屋敷や土蔵が建ち並び,漆喰の左官職人が多くいました。明治期に入ると浦賀でも石川善吉(1855~1945)らの手によって,盛んに鏝絵作りが行われるようになりました。現在に残る鏝絵から,当時の浦賀の繁栄を偲ぶことができます。 |

| 要旨:郷土資料館ポスターより 2025.2 |

|

||

| 神社社務所・玄関上部に漆喰鏝絵が残されている。作者は,浦賀・川間の住人石川善吉(1855~1945)。作品は中国の故事「司馬温公のかめ割り」を描いている。漆喰鏝絵と言えば伊豆の長八が有名で,生地の松崎には長八美術館まであるが,石川善吉は三浦の善吉と呼ばれ,長八に勝るとも劣らない腕前の持ち主だった。浦賀は幕末から明治にかけて,廻船問屋が多く商人の町として栄え,土蔵造りが盛んで,腕の良い左官職人も多かった。その一人が石川善吉。昭和20年(1945)91歳で亡くなっているので,社務所の作品は70歳頃のものと思われる。 | ||

| 撮影日:2010.3.12 | ||

|

||

|

||

| 中国の故事「司馬温公のかめ割り」は,中国・北宋時代に活躍した政治家・司馬温公の幼少期,友達と遊んでいたところ,友達の一人が誤って大きな水瓶に落ちておぼれそうになった。それを見た温公は友達を助けるため,父親が大切にしていたその水瓶を叱られるのを覚悟で,石で割り友達の命を救った。それを知った父親は,叱るどころか温公を褒め,命はどのような高価なものより大切だということを教えたということを表現しています。 | ||

|

||

|

||

|

|

| 浦賀コミュニティーセンター(略称:浦賀コミセン)は浦賀行政センターの中にあり,2階・展示室の一画には,伝統の技を継承する西浦賀在住の左官職人辰巳忠志氏の作品が展示されています。現在の作品は「燈明堂」だが,年に数回は展示替えが行われている。尚,作品は2枚の大きなガラスで仕切られているので,写真を撮ると中央に2本の線が入ってしまうのが少々残念。 | |

| 撮影日:2025.2.6 | |

「燈明堂」 |

|

|

| 郷土資料館には上の鏝絵と同じ辰巳忠志氏の作品が1階フロアーと2階コーナーに展示されています。 辰巳氏は神戸に生まれ18歳のときに土佐漆喰の棟梁のもとで3年間修業。その後,横須賀西浦賀に移り住みました。そこで川間町内会館の妻壁に鏝絵を制作した左官職人・石川梅尾(1908~1988)と知り合い,勧められて鏝絵の技法を習得したといいます。しかし,それから1年ほどの1988年(昭和63年)に師匠の梅尾が他界。その後,辰巳氏は鏝絵から遠ざかり,長い間本業の左官職に励んでいました。 辰巳氏が鏝絵制作を再開したのは2009年(平成21年)のこと。師匠・梅尾が1959年(昭和34年)に町内会館・2階妻壁に残した「鳳凰」の鏝絵が,経年変化で色あせたため修復を依頼されたのがきっかけでした。修復するには「先ずは自分の作品を作れるようになってから」と鏝を再び手にしたという。そして,2010年(平成22年)に処女作「鳳凰」を発表して以来,同年には11点の鏝絵の作品を制作しています。 |

|

| 撮影日:2025.2.6 | |

1階フロアー「梅鶏流尾」 |

|

2階・展示コーナー |

|

「親子龍」 |

|

「降り龍」 |

|

「龍虎」 |

|

「花鳥風月」 |

|

|

| 川間町内会館の住居表示は西浦賀5丁目だが,地元では6丁目と併せて通称・字名の「川間」と呼ばれている。その会館の1階と2階の妻壁には1959年(昭和34年)会館新築の際,鏝絵名人・石川善吉(1855~1945)の13番目の末っ子・石川梅尾(1908~1988)が町内繁栄を祝って制作した鏝絵が残されています。 ところが,作品完成から40数年が過ぎた頃になると経年変化による色あせ等の痛みが目立つようになり,特に状態の悪い2階妻壁「鳳凰」の鏝絵を修復することになりました。そこで白羽の矢が立ったのが前述の辰巳忠志氏。1年間とはいいながら,梅尾の指導で鏝絵の技法を習得した腕を見込まれ「鳳凰」の修復を依頼されて,2010年(平成22年)見事に完成したのが現在の作品。 |

|

| 撮影日:2018.3.6 | |

|

|

2階「鳳凰」 |

|

1階「松竹梅と鶴亀」 |

|

|

| 川間の鎮守様「榊神社大禄天神」は浦賀奉行所跡の裏山中腹に鎮座しています。社殿はさほど大きくないが,左右のガラスケース内には一対の龍の鏝絵が,その上の両壁には向かい合って飛翔する丹頂鶴も描かれています。右側の「昇り竜」は石川善吉(1855~1945),左側の「降り龍」は息子の吉蔵(1889~1940)の作品と伝えられています。 ところが,神社には宮司や管理人が常駐していないこともあって,境内は子ども達の格好の遊び場。その上,鏝絵が子供でも手が届く場所にあったことも手伝って,悪戯されたり汚されたり,更には龍眼まで持ち去られ荒れ果ててしまったといいます。 傷んだ「昇り竜・降り龍・丹頂鶴」の鏝絵を修復したのは,前述の辰巳忠志氏。西浦賀・川間が生んだ鏝絵名人の石川善吉と吉蔵親子が遺した作品とあって,善吉の末っ子・梅尾の技術を受け継いだ自分がやらなければならないという使命感と健康なうちにやっておきたいという思いから,渾身の力を絞って修復にあたりました。現在作品は,悪戯防止のため社殿正面左右のガラスケース内に飾られています。 |

|

| 撮影日:2025.2.6 | |

|

|

| 社殿左右のガラスケース内に収まった作品を撮ろうとして,残念な問題があることがわかった。上の写真に見られるように,ガラスに鳥居や周辺の木々などが映り込んで,肝心の作品の画像が撮れないのだ。真正面からでは話にならない。何とかならないのか四苦八苦したあげくたどり着いたのが,作品正面から右側に少し移動して斜めから撮影することで,なんとかそれなりの画像を撮ることができた。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「昇り竜」「降り龍」の修復を終えた辰巳忠志氏は2013年(平成25年)12月,自ら制作した鏝絵「鳳凰」を奉納。作品は社殿内に掲額されています。 | |

|

|

|||

| 四苦八苦しながらも,何とか撮り終えた「龍」と「丹頂鶴」の画像を眺めながら,何故か複雑な気持ちになった。白と黒の画像からは鏝絵特有の温もりが消えて,冷気すら漂ってくる。本当に辰巳氏が修復したのだろうか 丹頂鶴の頭部すら赤く着色されていない画像に納得がいかず,「浦賀

榊神社大禄天神 鏝絵」をキーワードにウエブ検索したところ,辰巳氏が鏝絵を修復した翌年の2014年(平成26年)3月に撮影したという画像を見つけた。 その画像を参考に色づけしたのが左下の画像。丹頂鶴の頭部は赤,昇り龍にまといついている雲?は薄紅紫色。それぞれの画像に一色加えただけで,鏝絵に魂が入ったかのように思えるのは私の欲目だろうか? それにしても,赤と薄紅紫色は何故消えてしまったのだろう? 退色したにしては龍の白色は真新しくさえ見えるのが腑に落ちない。 そこで再びウエブ検索したところ,2011年(平成23年)10月浦賀探訪くらぶが編集・発行した冊子「浦賀の鏝絵」の10ページに下記のような記述があるのを見つけた。「(作品は)近年痛みが激しく修復するのに白色の塗料を塗布したので,漆喰特有の質感が失われたのは残念なことです。」と彩色されていない現在の状態と同じような画像と共に掲載されていた。 2011年と言えば辰巳氏が修復した2013年の2年前。その状態と12年経過後の2025年の状態が非常によく似ているのは何故だろう? 素人の私がこれ以上推理するのは善し悪しなので,名探偵・明智小五郎か金田一耕助にお越しいただいた方が無難と思われる。 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| ※カラー部分はkamosuzu着色 | |||

|

|

| 向背に取り付けられている龍が漆喰鏝絵。この鏝絵も西叶神社の「司馬温公のかめ割り」と同じ石川善吉48歳時,明治35年(1902)の作品。「向背の龍」と呼ばれるその作品は,木彫り彫刻?と見紛う,見事な出来栄えで,全国的にも珍しい存在と思われます。 | |

| 撮影日:2012.1.7 | |

|

|

正面 |

|

背面 |

|

||

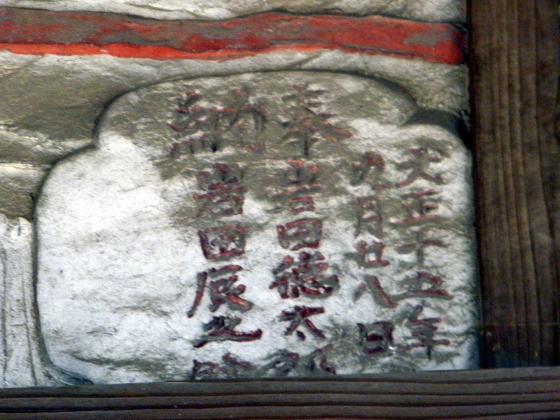

| 本堂正面の外壁に魔除けの神獣唐獅子が赤い紐と鞠に戯れている鏝絵がある。岩田徳太郎(1893~1955)・辰之助(1896~1977)兄弟の合作で,大正15年(1926)の作品。 | ||

| 撮影日:2011.1.19 | ||

|

||

|

||

「牡丹に唐獅子」 |

||

「牡丹に唐獅子」 |

||

|

||

|

||

| かって鴨居八幡神社近くにあった「磯魚活料理・谷ふじ」の玄関ポーチは,古木で造られた鳥居のような形をしていた。そして額束(がくづか)に相当する部分には,鴨居名産の鯛と伊勢海老をあしらった粋な木彫がはめ込まれ,背後の外壁には北斎の神奈川沖浪裏を想わせる鏝絵が施されていた。現存する鏝絵の大部分は神社仏閣にあるが,庶民が利用した料理店の外壁に施されていたのが興味深い。尚,鏝絵の作者と製作年代は残念ながら不明である。 | ||

| 撮影日:2005.8.17 | ||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

|

| 名前 | 誕生年 | 没年 | 享年 | ||

| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | ||

| 石川善吉 | 安政2年 | 1855 | 昭和20年 | 1945 | 91 |

| 石川吉蔵 | 明治22年 | 1889 | 昭和15年 | 1940 | 52 |

| 石川梅尾 | 明治41年 | 1908 | 昭和63年 | 1988 | 81 |

| 岩田徳太郎 | 明治26年 | 1893 | 昭和30年 | 1955 | 63 |

| 岩田辰之助 | 明治29年 | 1896 | 昭和52年 | 1977 | 81 |