|

|

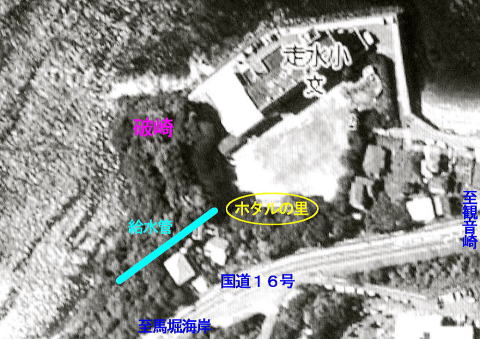

| 2007年6月12日付,読売新聞・朝刊の横須賀版に,6月11日走水小学校の「ホタルの里」へ,近くの走水水源地から湧き水を引く通水式が行われたとの記事が載っていた。 同校には,ホタル研究家の大場信義先生の指導により,平成11年にスタートした「ホタルの里」がある。ところが,ここ数年,校庭の井戸水が枯渇,一度水路を流れた水を循環させて再使用しているため水質が悪化,それに伴いホタルの発生数も減少,その存続が心配されていた。 そんな時,横須賀市から湧き水提供の話が持ち込まれた。「災害時応急避難所」に指定されている同校に,地震等で断水した時,地域住民が使えるように水を引く代わりに,非常時以外は「ホタルの里」等のビオトープに同校が自由に水を使える,一石二鳥のアイデアだ。 水源は走水の湧水。供給量は1日約30トン。良質の湧き水が豊富に供給されることになり,「ホタルの里」の存続は勿論,イネとワサビ栽培にも挑戦することになったようだ。 |

|

読売新聞・横須賀版から転載 |

|

| 翌日,昨年「弟橘媛」の取材で何かとお世話になった同校の教頭先生に電話。「ホタルの里」の見学をお願いしたところ快くご承諾いただき,午後5時過ぎ同校を訪問することになった。「ホタルの里」は校庭の端,国道16号沿いの崖下にあった。水路周辺にはセリやドクダミ等々の夏草が生い茂り,残念ながら,ホタルの幼虫やエサのカワニナを確認することはできなかったが,いかにもホタルが発生しそうな雰囲気がある。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「ホタルの里」の右手には,国道16号からほぼ直角に海へ突き出た「破崎」と呼ばれる小さな岬がある。その破崎の高さ7〜8mのコンクリートで塗り固められた崖下に湧水口や水田・ワサビ田があった。見たところ,その湧水口は水田とワサビ田専用で,ホタルの水路用給水管は分岐してあるらしい。それにしても,あの分厚いコンクリート擁壁に設置されている湧水口への給水管は,どのようにして敷設したのだろう? | |

|

|

|

|

|

|

| その疑問は帰り際,教頭先生から伺ったお話ですぐに氷解した。太平洋戦争中,破崎は観音崎同様,旧軍が防空壕やトンネルを掘り,小さな地下要塞になっていたらしい。今回の工事では,これら旧軍の遺産を活用して,水源地側から学校側へ給水管を敷設したとのこと。後刻,土地の古老から聞いた話では,終戦後の一時期,水源地側の子ども達はこのトンネルを利用して通学したこともあったようだ。 | |

|

|

水源地側の給水管入口 |

|

今でも幾つか存在するトンネル入口の一つ |

|

| 午後6時頃,一旦帰宅。ホタルが発生する午後8時過ぎ,家内を連れて,再び走水小学校へ出かけた。職員室で一人お仕事をされていた校長先生にご挨拶したところ,教頭先生から申し送りがあったらしく,快くホタルの里への立ち入りを許された。 ホタルの里は薄暗いが,ホタルは光を嫌い,明るくすると発光しないので,懐中電灯の使用は厳禁だ。目を凝らし,ホタルを探したがなかなか見つからない。しばらくして,暗闇に目が慣れた頃,居合わせた土地の古老が「ホタルがいたぞ!」と声を上げた。指さす先には,アジサイの葉があり,その葉陰で微かな黄色い光が点滅していた。 やがて,一匹,二匹,三匹とポツリポツリと見つけることができたが,いずれも葉に留まった状態で,飛ぶ姿が見られない。「ホタルが飛んでいるところを見たいわね!」家内が贅沢を言った。その途端,その声が聞こえたかのように,黄色い光がスーッと私の目の前を横切った。 「ホタルが飛んだ!」慌てて家内に告げると,古老も駆けつけ,三人でその幻想的な光の舞を目で追った。続いて,もう一匹!すっかり童心に返ってはしゃいでいる三人に,いつのまにか校長先生も加わり,優雅にスーッと崖の上の方へ,闇に消え入るように飛び去るホタルを見送った。 結局,その日見かけたホタルは合計5匹。校長先生のお話によれば同校のホタルはゲンジボタル。今月4日に発光が見られて以降,7匹確認されたのが最多で,この日の5匹はそれに次ぐ数とのことだった。今年は湧き水が通水したばかりで,あまり多くは期待できそうもないが,水量・水質が改善された来年以降は,ホタルの大量発生が期待される。無数のホタルが乱舞する光景を想像するだけで胸がワクワクする。 |

|

|

|

| 横須賀市自然・人文博物館では,付属施設の馬堀自然教育園で「ホタル観察会」を年2回実施している。毎年,参加希望者が多いため抽選が行われ,当選しないと参加できない。今年は既に申し込みが締め切られているので,ご希望の方は博物館のイベント紹介参照の上,来年はぜひ申し込んでいただきたいと思う。私は二年前,3回目にしてようやく当選,ゲンジボタルとヘイケボタルが幻想的に飛び交う光景を目にすることができた。 | |

|

|

|

|

| 観察会当日,愛用のデジカメを持参,ホタルが飛び交う光景を駄目もとで10数枚撮影したが,ホタルの光が微弱なため,私のカメラの性能では,その痕跡すら写すことができなかった。帰りがけ,窓口で販売していたゲンジボタルのバッジを記念に購入して帰路についた。 | |

|

|

|

|

| ホタルを連想する植物にホタルブクロとツユクサがある。ホタルブクロはむかし子供たちがホタルを捕まえた時,カゴの代わりに花の中へ入れて遊んだという説や花の形が提灯に似ていることから,提灯の古名「火垂(ほたる)」に由来するという説がある。また,ツユクサにはホタルグサ(蛍草)の別名があり,蛍を飼う時ツユクサを入れるからという説があるが,私にはツユクサの花の形そのものがホタルのように見える。花期はホタルブクロが5〜7月,ツユクサが6〜9月で,ホタルが発生する時期と重なるところが面白い。 | |

ホタルブクロ 2005.6.6 |

|

2005.6.6 |

|

ツユクサ 2005.7.28 |

|

2006.8.19 |

昆虫たちTOP 観音崎の自然TOP HOME