| 旗山崎(御所ヶ崎) |

| 別 宮 |

| 弟橘媛の記念碑 |

| 舵の碑 |

| 顕現の碑 |

| 弟橘媛像の山車 |

| タチバナ(橘) |

| 組曲「横須賀」 |

| 石楠花伝説 |

| あとがき |

|

|

| 走水港を抱くように海に突き出た小さな岬「旗山崎(御所ヶ崎)」。この地には『古事記』や『日本書紀』の中の東征説話に登場する日本武尊の伝承があり,その地名は尊(ミコト)が東征したとき,ここに臨時の御所を設け,軍旗を立てたという伝説に由来する。 尚,走水周辺は東京湾が最も狭まる場所に位置し,幕末にも台場が築かれるなど,東京湾防備のための重要地点だったこともあって,明治政府は観音崎・猿島に続いて走水低砲台を建設。昭和9年(1934)に除籍されているが,太平洋戦争終戦まで可動状態にあったためか,遺構が現在も残されています。遺構は横須賀市が管理していますが,土・日・祝日はガイドなしで自由に見学可能です。 |

|

|

|

旗山崎(御所ヶ崎)全景 ※遠景は横浜方面 |

|

①走水港側 |

|

②走水小学校側 |

|

③北部の海岸 |

|

|

|

| 父景行天皇から東征を命ぜられた日本武尊は,走水から船で上総へ渡ろうとしたが,暴風雨に阻まれ,立ち往生してしまった。このとき,同行してきた后の弟橘媛が自ら入水して海神の怒りを鎮め,航海の安全を図った。入水から七日後,弟橘媛の御櫛が浜に漂着し,それを納め御陵としたのが,かって旗山崎の岩窟にあった橘神社にあったと伝えられる。この橘神社の小祠は1885年(明治18年)軍の都合により取り壊され,1909年(明治42年)走水神社に合祀されている。 | |

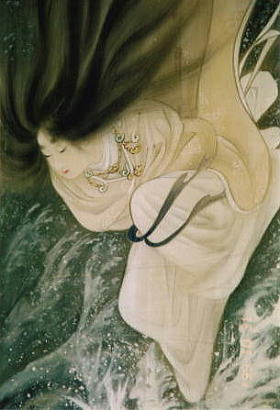

走水神社・本殿内に掲げられている画 |

|

走水神社・宝物殿に納められている 大浦玉陽女子画 |

|

|

|

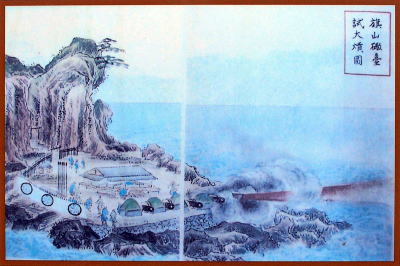

| この旗山崎には江戸時代前期,走水番所があった。幕末期には,異国船警備のために,1843年(天保14年)川越藩によって台場(砲台)が築造され,当時は6挺の大砲が配備されていた。明治時代なってからも,走水低砲台として東京湾警備に重要な役割を果たしており,当時の遺構が残されている。 | |

『神奈川県史資料編』 「近海見分之図」 |

|

砲台跡入口へ通じる石段 |

|

松林の奥に砲台跡がある |

|

| 要旨 : 走水地域学習資料集「走水」から引用 |

|

|

| 平成25年7月,日本武尊東征に際し亡くなった一行の十王や弟橘媛に殉死した侍女等を祀る別宮が,本殿左側に再建された。 | |

|

|

|

|

|

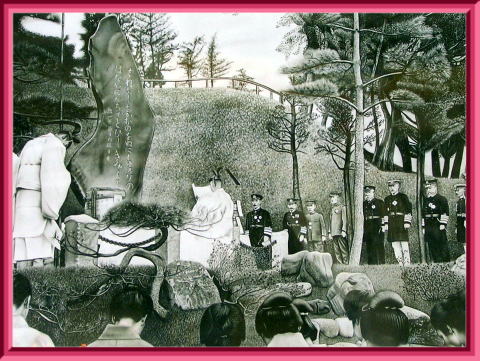

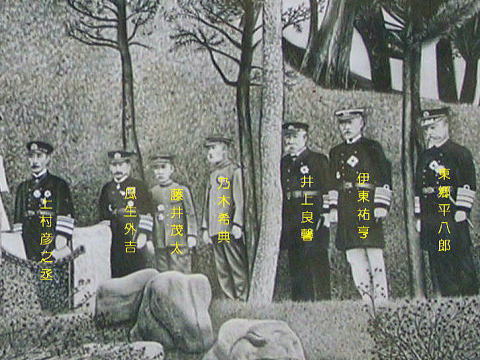

| 記念碑建設のきっかけとなったのは,女官「小池道子」男爵「高崎正風」両氏である。1909年春(明治42年)小池女官は療養のため葉山に滞在。たまたま,後に発起人の一人となる高崎男爵と会談。三浦半島の史跡に及び懐古の情,頻りに起こり,次いで6月,両氏は走水神社に参拝する。 弟橘媛命を祀る社祠の小さく粗末なのを嘆く男爵は,帰るや直ちに,鎮守府長官上村将軍を訪ね協議。二人は記念碑建設を意図,海軍大将東郷平八郎他,海陸軍将官に呼びかけて合意,高崎男爵を含めて七名が発起人となり建碑に至った。 |

|

|

|

|

|

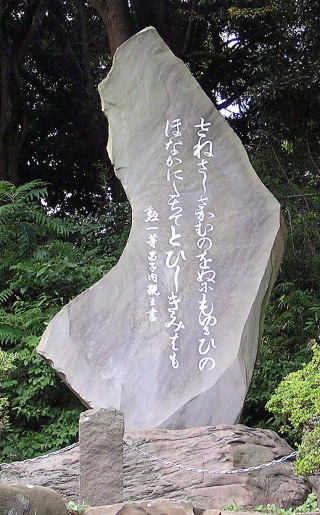

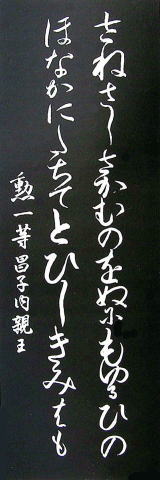

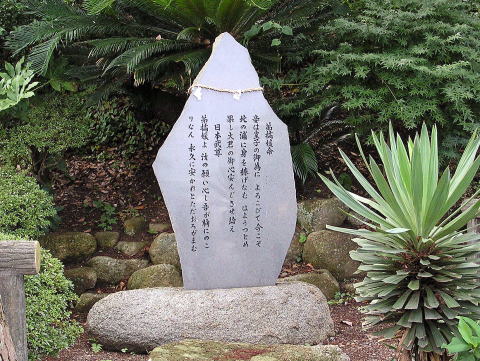

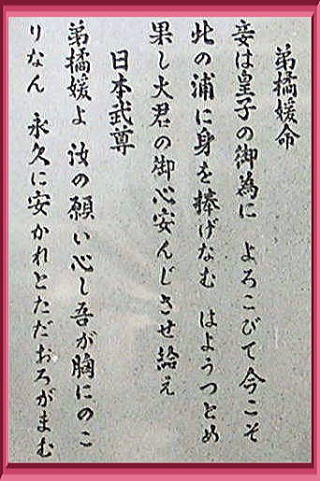

| 碑文は弟橘媛命が入水に際しての,いまはの歌(辞世)で,明治天皇の第六皇女竹田宮昌子内親王が平仮名で書かれた美しい文字が刻まれている。この記念碑は伊豆の根府川石で高さ4.2m,走水港に陸揚げされ,神社本殿の裏山まで運んで建てた。 | |

|

|

碑の拓本 |

|

| 御歌原文 -古事記- | |

|

|

| 御歌 -漢字仮名交じり文- | |

|

|

| 御歌意訳 | |

|

|

|

|

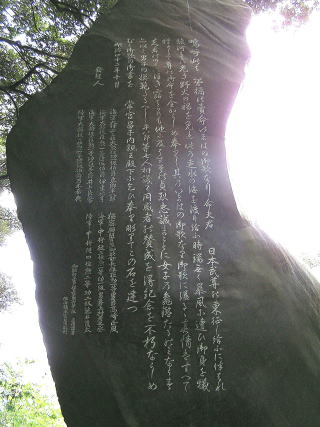

| 記念碑の裏面には,碑の解説や建立年月及び東郷平八郎以下発起人七名の名前が刻まれている。 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 記念碑の除幕式は1910年(明治43年)6月5日に挙行された。式典の画には東郷,乃木他発起人諸将軍の姿がある。手前列席者婦人の髪型も当時を物語っている。 | |

本殿内に飾られている「記念碑除幕式」の写真 |

|

渡辺商店の店内に飾られている画 |

|

「記念碑除幕式」の拡大画 |

|

| 要旨 : 走水地域学習資料集「走水」から引用 |

|

|

| 国際婦人年が宣言された1975年(昭和50年)海の日本の女性の誇りとして,人類を貴く女性の愛と犠牲の精神を弟橘媛によって象徴し,兼ねて世界の海の平和と安全とを祈るための建碑計画が,故久保田寿枝横須賀市会議員を主とする女性有志によって提唱された。 これら女性たちの熱心な運動によって拠金が集まり,常陸の防人が,この海を渡る時に詠んだと思われる「舵の歌」に因み,海洋協会が保有する練習艇の木製(欅材,高さ約2.8m)の舵が選ばれ,その舵面の波上に,海に祈る弟橘媛の御姿をブロンズ・レリーフとしてはめ込み碑とした。碑はその年の11月12日,走水神社境内にて除幕され,以来,海に生きる人々の賛仰を集めている。 |

|

| 要旨 : 飯塚羚児著「愛と剣と」舵の碑の由来から引用 | |

|

|

| 舵の碑は老朽化が進み倒壊するおそれが生じてきたため,2007年(平成19年)修復工事が行われ,2月28日に完成,3月3日(土)舵の碑前において記念式典が開催された。 初代「舵の碑」の舵は,実際に使われていた船の木製舵でしたが,腐食がひどく,今回は新しい樫木の一種で同様に造られた。レリーフはほとんど痛みもなくそのまま使用され,複雑・優美な飾り結びも含めて寸分の狂いもなく復元された。 |

|

|

|

|

|

|

|

除幕式 |

|

「舵の碑」修復保存会 小宮佐地子代表から目録奉納 |

|

弟橘媛賛歌「優凪のプリンセス」フルート奉奏 ※本ページのBGM |

|

|

|

|

|

飾り結び |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 海に祈る弟橘媛のブロンズ・レリーフは,発起人の一人,海の画人・故飯塚羚児氏の手で作られた。作者は少年の日より,東京・芝公園の一角(正しくは芝御成門)にそびえ立つ弟橘媛の銅像に心惹かれていた。その像が,大正12年の関東大震災によって崩壊したまま再建されないので,その再建を常に心に期していた念願が,はからずもこの機会に実現されたのです。 | |

弟橘媛立像 -芝公園- 飯塚羚児画伯が記憶を辿って書いたスケッチ |

|

大正二年六月除幕 像丈一丈(3.03m) 芝御成門ニアリ 絵はがき提供:小林真美氏 |

|

関東大震災で崩壊した弟橘媛立像 |

|

ブロンズレリーフ |

|

2016.6.15 産経新聞大阪本社・朝刊一面から転載 |

|

|

|

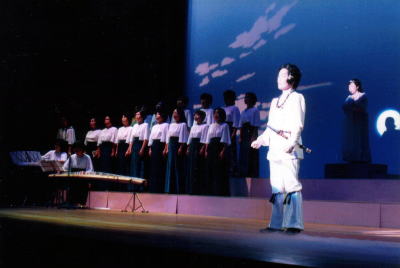

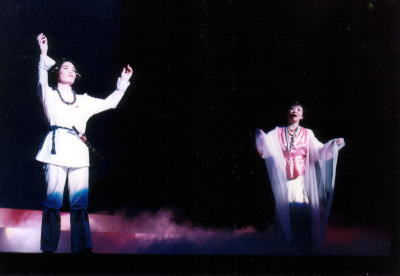

「観音崎慕情」や本ページのBGM「優凪のプリンセス」を作曲された小宮佐地子先生がお住まいの臨海団地のコーラスグループ”臨海さざなみコーラス”は,横須賀市の要請で1985年7月(昭和60年)に開催の「海とよこすかフェスティバル」に出演するため「オペラ弟橘媛」を創作していた。 小宮先生のオリジナル曲はいつもこのコーラスグループが歌っていたが,弟橘媛をテーマにしたオペラを手掛けることになったのは,故横田弘行氏(NHKの脚本・演出家)のアドバイスによるものだった。この時から,小宮先生と走水神社や弟橘媛との縁が急速に深まった。 |

|

| 写真 : 小林繁男氏 | |

|

|

|

|

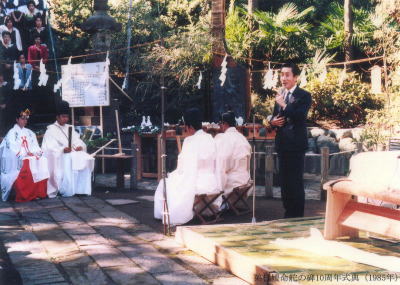

| 1985年7月(昭和60年)はまゆう会館で開催されたオペラの初演には,走水神社の山地前宮司,久保田寿枝横須賀市会議員も来場され,これがきっかけとなり,この年10月に行われた「舵の碑」建立10周年の記念式典会場でオペラを演奏することになった。記念式典は「舵の碑」の前で行われ,小泉純一郎元首相も参列,祝辞をのべられている。元首相43才の時のことである。 | |

|

|

小泉純一郎元首相祝辞 |

|

|

| 郷土三浦半島の各地を探訪,その歴史と伝承を詩文に構成,それに書や詩舞を添えて吟詠する『三浦詩情研究会』は1972年(昭和47年)走水神社内に於て発祥し,20周年記念として1991年(平成3年)12月顕現の碑を建立した。会員は,毎年神社を参拝し碑前で献吟している。 | |

|

|

|

|

|

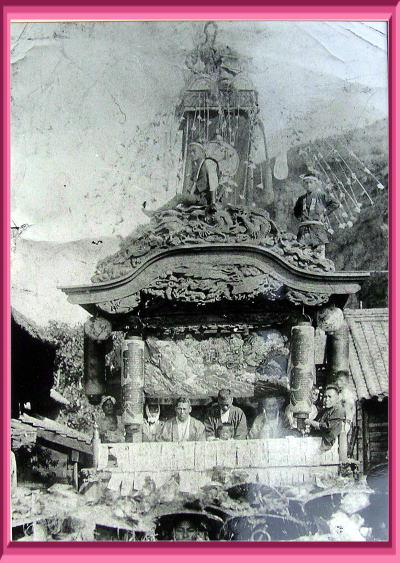

| 走水の3地区には人形を載せた山車があった。上町の山車には神武天皇像,南町の山車には日本武尊像,伊勢町の山車には弟橘媛像が載せらていた。製作年代は相当古く,日露戦争の勝利を記念して造られたとの説や江戸時代末期との説もある。 記録が残っていない上に,関係者も既に亡くなられたり高齢化,製作年代の特定は難しいが,100年以上前に造られたことは確かなようだ。祭にも栄枯盛衰があり,山車はその時代によって大切にされたり,粗末に扱われたり,その為,3台の山車の保存状態はまちまちで,建造当時とはだいぶ異なったものになっている。 南町の日本武尊像は消失して,今は見ることはできないが,神武天皇像と弟橘媛像は今も健在で,2年に1回,本祭のときにそのお姿を現し,弟橘媛像には,走水海水浴場のある伊勢町の浜でお目にかかることができる。 |

|

|

|

| 弟橘媛像は顔や手足等は製作当時のものだが,衣装は古びてボロボロになったため,近年,新調されたと聞いた。7月中旬の土・日曜に行われる本祭り(隔年)の時だけそのお姿を現し,走水海水浴場のある伊勢町の浜でお披露目されている。しかしながら,台車が傷み消失したため町内曳き回しは行われていない。 | |

弟橘媛像(伊勢町) |

|

|

|

| 日本武尊像は年代は定かでないが,だいぶ昔に消失して今は存在しない。しかしながら,総欅(ケヤキ)造りで,全体に彫刻が施されている豪華な舞台等は,一時期忘れ去られて倉庫の片隅に埋もれていたが,1985年(昭和60年)に再現された。車輪部分は腐食していたため新替したが,その他の部分は建造当時のものがそのまま使用されている。日本武尊像は残念ながら復元されていない。 この山車は,7月中旬の土・日曜に行われる本祭り(隔年)のとき曳かれるほか,4月~10月の第2日曜日に,走水南町町内会館で一般公開されている。 |

|

消失した日本武尊像(高さ 約1.8m) |

|

社務所玄関に飾られている撮影年代不明の写真 |

|

|

|

| 総欅造り,高さ4.6m,幅3.7mm 4月~10月の第2日曜日,走水南町町内会館で一般公開 (横須賀市指定市民文化資産) |

|

1985年(昭和60年)の山車再現式 |

|

|

| 「弟橘媛命の記念碑」近くに,弟橘媛にちなみタチバナの苗木が植えられている。説明板には「この木は平成12年先代の種から採取し丹精込めて育てあげた苗木です,先代の橘は京都平安宮から取りよせた横須賀でも二本しか無いと云われた原種でした。平成17年3月植樹」とあるので,樹齢はまだ6年くらいで,実がなるにはしばらく時間がかかりそうだ。 原種はどうしたのだろうか?居合わせた神社関係者にお尋ねすると,三年ほど前,隣接する大泉寺境内から神社境内へ移植したところ,残念ながら一年後に枯れてしまったとの話だった。 |

|

原種から採種した実生の苗木 |

|

社務所横の枯れたタチバナの原種 右隣に実生の苗木 |

|

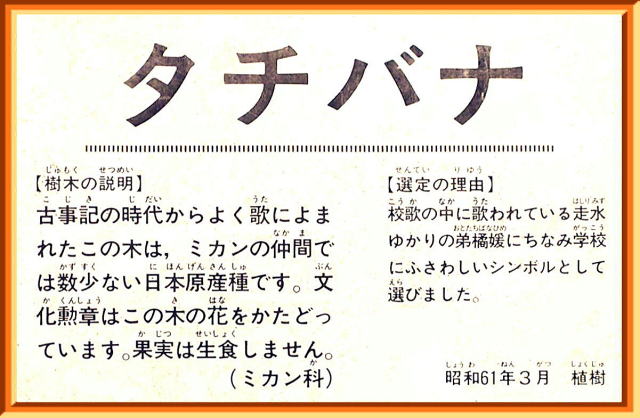

| 走水小学校校庭の片隅に大きなタチバナが生えている。校歌の中に歌われている弟橘媛にちなみ学校にふさわしいシンボルとして,1986年(昭和61年)に植樹されたものとあるので,樹齢は約20年になる。毎年11~12月頃,温州ミカンに似た小さな黄色い実が,枝もたわわに実っているのを金網のフェンス越しに見ることができる。 |

|

|

| 走水小学校校歌 | |

|

|

|

|

|

| 昭和58年,横須賀市制75周年を記念して,栗原一登作詞・團伊玖磨作曲により作られた組曲「横須賀」の第六楽章には「白きかもめ -弟橘媛命追慕」と題して,弟橘媛のことが詠われている。 | |

|

|

|

| 草津白根山には,日本武尊と弟橘媛の悲しくもロマンに満ちた伝承があり,尊が東征の帰途,白根山頂に立たれ,遠く東南の相模の国・走水の海に,尊の身がわりに沈まれた弟橘媛を偲び,「吾妻はや<ああ,我妻よ!>」と三度詠嘆され,尊の流された泪の露が『紅白の石楠花』の花になったと伝えられている。白根山の麓には「山で媛をしのび叫ぶ声」という意味の「山媛呼の碑」が1964年(昭和39年)に建立された。 | |

飯塚羚児 画 |

|

|

| 弟橘媛に関する資料を集め,写真を撮り,このページを作成する過程で,私はこれまで経験したことのない戸惑いを感じた。弟橘媛が海神の怒りを鎮めるため自らを犠牲にして入水,日本武尊の航海の安全を図ったという伝説について,様々な思いや疑問が錯綜,私の考えがまとまらない。そんな時,音楽家の小宮佐地子先生から借用した資料の中に,1998年インドのニューデリーで開催された第26回国際児童図書評議会(IBBY)における美智子皇后陛下の基調講演・原稿コピーが目に入った。 長文を拾い読みしたところ,文中に弟橘媛についての記述があり,「子供時代の読書の思い出」として,この伝説に対する思いを語られている。皇后陛下のお話しには共感する部分も多く,「あとがき」に代えてご紹介させていただくことにした。 |

|

走水神社の絵馬 |

|

|

|

| 子供の本を通しての平和

--子供時代の読書の思い出-- |

|

| ここでは,基調講演の中から弟橘媛に関する箇所のみを抜粋してご紹介していますが,全文をご覧になりたい方は,宮内庁のホームページでご覧になれます。 | |

| 父のくれた古代の物語の中で,一つ忘れられない話がありました。

年代の確定出来ない,6世紀以前の一人の皇子の物語です。倭建御子(やまとたけるのみこ)と呼ばれるこの皇子は,父天皇の命を受け,遠隔の反乱の地に赴いては,これを平定して凱旋するのですが,あたかもその皇子の力を恐れているかのように,天皇は新たな任務を命じ,皇子に平穏な休息を与えません。 悲しい心を抱き,皇子は結局はこれが最後となる遠征に出かけます。途中,海が荒れ,皇子の船は航路を閉ざされます。この時,付き添っていた后,弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)は,自分が海に入り海神のいかりを鎮めるので,皇子はその使命を遂行し覆奏してほしい,と云い入水し,皇子の船を目的地に向かわせます。この時,弟橘は,美しい別れの歌を歌います。 さねさし相武(さがむ)の小野(をの)に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも このしばらく前,建(たける)と弟橘(おとたちばな)とは,広い枯れ野を通っていた時に,敵の謀(はかりごと)に会って草に火を放たれ,燃える火に追われて逃げまどい,九死に一生を得たのでした。弟橘の歌は,「あの時,燃えさかる火の中で,私の安否を気遣って下さった君よ」という,危急の折に皇子の示した,優しい庇護の気遣いに対する感謝の気持を歌ったものです。

|

走水神社TOP 観音崎あれこれTOP HOME