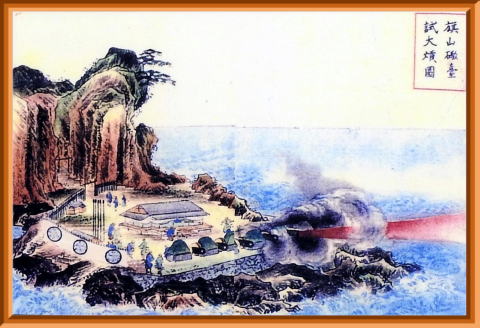

| 走水周辺は東京湾が最も狭まる場所に位置し,幕末にも台場が築かれるなど,東京湾防備のための重要地点だった。明治政府は観音崎・猿島に続いて走水低砲台を建設。昭和9年(1934)に除籍されているが,太平洋戦争終戦まで可動状態にあったためか,遺構が現在も残されている。遺構は観音崎公園近くの旗山崎(御所ヶ﨑)にあり,横須賀市が管理しているが,土・日・祝日はガイドなしで自由に見学可能。 尚,旗山崎(御所ヶ﨑)には『古事記』や『日本書紀』の中の東征説話に登場する日本武尊と弟橘媛の伝承があり,その地名は尊(ミコト)が東征した時,ここに臨時の御所を設け,軍旗を立てたという伝説に由来する。しかしながら,ここには日本武尊と弟橘媛に関連する遺構・遺物は残されていません。 |

|

| 2024.12.15 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

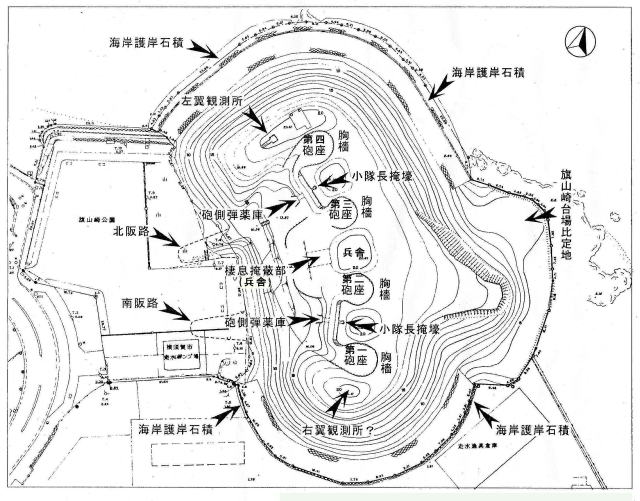

原図:平成9年3月測量(横須賀市緑政部公園建設課)資料より |

|

|

|

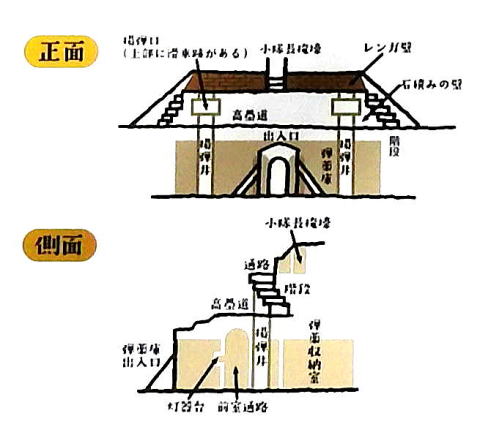

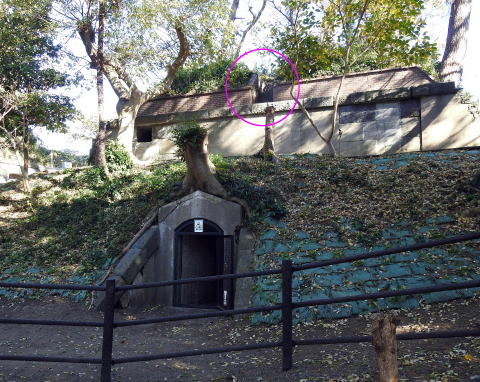

| 砲座は標高約20mの丘上にある。ここに北東方向に向けて27センチ加農砲が据えられていた。胸牆(きょうしょう・防護壁)に囲まれた砲座間には高い横牆(おうしょう・防護壁)があり,その地下に砲側弾薬庫・兵舎(棲息掩蔽部)などが造られている。 | |

走水低砲台に置かれていたものと同型の27cm加農砲 |

|

火砲の種類と弾道 学研プラス発行・原剛監修「日本の要塞」より |

|

|

|

|

|

|

|

| 弾薬庫の入り口は,兵舎を中央にして左右に2ヶ所ある。入り口を入ると,手前に左右に細長い前室通路(交通路)。その奥が2部屋にに分かれていて,それぞれ一つの砲座を担当。砲台ごとに専用の弾薬収納室があり,前室の左右の奥には,砲弾を上部の砲台に上げるための揚弾井がある。 | |

横須賀市公園管理課発行リーフレットより |

|

出入口 |

|

|

|

弾薬庫内部 |

|

前室通路・左側は灯器台 |

|

弾薬庫内から |

|

揚弾井上部の砲弾取出し口 |

|

揚弾井 |

|

|||

| 掩蔽部兵舎は砲台中央部の横牆地下に造られた兵士の居住室。明治時代は照明が貧弱だったため,出入口の両脇に採光用の窓が2つある。内部は単純な長方形の部屋で天井は構造ヴォールト構造(かまぼこ型),壁面はフランス積のレンガに漆喰塗り。 | |||

|

|||

|

|||

|

|||

フランス積みのレンガの上に漆喰の壁 |

|||

フランス積 |

イギリス積 |

|

|||

| 砲座間にある高い横牆上には,上部の高塁上に上がる石段があり,高塁上の中央部に小隊長掩壕は造られている。ちょうど大人が一人入る広さで,肩ほどの深さがある。小隊長壕は二つの砲座間ひとつずつ2ヶ所あり,両側の砲座に指示を出していた。高塁上と小隊長掩壕のレンガの積み方が,イギリス積であることから,フランス積で建設された弾薬庫や兵舎より後に増設されたものと思われる。 | |||

|

|||

○印が小隊長掩壕 |

|||

小隊長掩壕へ上る階段・上部が高塁道 |

|||

|

|||

|

|||

|

|||

| 砲台の両端の横牆上には,観測所が設置されていた。写真は左翼に残された観測所。右翼も存在したようだが現在は確認できていない。レンガ造りの太いT字型をした壕で,敵艦船との距離や方角を観測していた。レンガの積み方がイギリス積であることから,小隊長掩壕周辺同様,弾薬庫や兵舎より後に増設されたものと思われる。 | |||

|

|||

|

|||

砲台跡TOP 観音崎公園TOP HOME