| 鴨居八幡神社のホームページで,夏祭り初日の7月29日8時から,観音崎バス停近くの朝日稲荷神社でお神楽が奉納されることを知った。小学生だった50数年前,東京・品川鮫洲の八幡神社の祭礼でお神楽を見たことがあるが,それ以来,見た記憶がない。 先にご紹介した鴨居脇方の郷土芸能トッピキピーおどりも,広義には里神楽の一種のようだが,神事とは若干異なった趣がある。鴨居八幡神社の宮司によって奉納される,神事としての一人神楽の舞に興味を惹かれ,定刻の20分ほど前に現地へ行ってみた。 朝日稲荷神社のある三軒谷地区は,その昔,その辺りに家が三軒しかなかったことから「三軒家」と呼ばれていたが,その後戸数も増え,現在では「三軒谷」と表記も変更されている。神社は集落の背後にある小高い山の中腹にあり,鬱蒼と茂る大木に囲まれて,いかにも「村の鎮守様」といった風情が辺りに漂っている。 |

| 2006.7.29 |

|

|

|

| 現地に到着した時,地区の役員と思われる方が5人ほどで,あれこれと準備をされていたが,定刻が近づくに連れて人々が集まりはじめ,宮司が到着される頃には,老若男女合わせて30人ほどが,狭い境内に集まっていた。 蝉時雨の中,祝詞・御祓いといった型通りの儀式の後,宮司によるお神楽が始まった。「ドンツクツクツク,ドンドンツクツク」という神楽太鼓の音に合わせ,宮司は左手に扇子,右手に神楽鈴を持ち,それを「シャンシャン,シャンシャン」と鳴らしながら舞う。単調なリズムと素朴な舞だが,そこには悠久の昔からの流れを感じ,なにか清々しい気分になった。 |

|

|

|

|

|

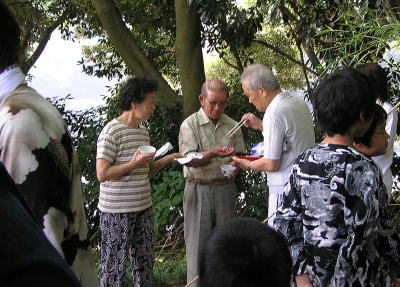

| お神楽が終わると,お神酒とお赤飯が参列者に振る舞われた。私は現地へバイクで行ったので,お神酒はご遠慮したが,余所者にも関わらずお赤飯をいただいたのには感激した。鴨居という土地の人柄は,余所者に対しても実に優しい。1月15日に鴨居の浜で行われるさいと焼きへは,ほぼ毎年出かけているが,見物人には誰彼の区別無く,お神酒を振る舞ってくれる。気候が温暖な為か,どこか開放的な雰囲気が感じられる土地柄である。 |

|

|

| 神前での儀式が終わると,人々は麓の公園へと下りていった。そこでは,神輿の「御霊入れ」(みたまいれ)と呼ばれる儀式が行われ,御霊の入った神輿は,威勢よく町内へ繰り出して行った。 |

|