| 観音崎公園の三軒家園地には第三海堡の案内板がある。しかしながら,その地図に記された付近,観音崎京急ホテル上方の走水沖を眺めて見ても,今では第三海堡の姿は見あたらない。 明治新政府は,首都「東京」を護るため,東京湾口の富津岬から観音崎を結ぶライン上に,当時の大砲の射程距離を考慮して,20.5km間隔で三つの海堡を築いたが,大正12年(1923)に発生した関東大震災で,第三海堡は大半が崩壊水没してなかば暗礁と化してしまった。 国土交通省は平成12年(2000),東京湾を航行する船舶の安全を確保するため,東京湾口航路整備事業に着手,7年の歳月を費やして,平成19年(2007)撤去工事はようやく完了した。このため,現在,三軒谷園地から見ることができるのは,第一海堡と第二海堡だけになってしまった。 |

||||||||||||||||||||||||

| 2011.10.26 | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| 三つの東京湾海堡の中で,第三海堡は水深39mの地点に建設されたため作業は難航を極め,30年の歳月と莫大な費用を投下,大正10年(1921)に完成したが,2年後の関東大震災で4.8mも沈下し,施設の1/3が水没してその機能を失った。 ところがその後,大砲の射程距離が伸びて海堡の必要性が無くなり放置され,なかば暗礁と化し,付近で座礁事故等の海難事故が多発したため,国土交通省は平成12年(2000)12月,東京湾を航行する船舶の安全を確保するため,東京湾口航路整備事業に着手した。 平成13年(2001)4月,この事業を行う東京湾口航路事務所が,横須賀市平成町に開設され,7年の歳月を費やして,平成19年(2007)8月撤去工事はようやく完了した。 |

|

第三海堡の撤去工事現場 2004.2.24 |

|

第三海堡の撤去工事現場 2004.2.27 |

| 東京湾海堡フアンクラブの「海堡見学会」が開催された。横須賀の東京湾口航路事務所からは15名,千葉県富津からは28名の会員が参加。第三海堡の撤去工事現場を見学後,第二海堡へ上陸見学した。 幸い無風快晴の好天に恵まれ,大潮の干潮時間帯と重なったこともあって,水没して普段は見ることのできない第三海堡を間近に見ることができた。また,この時期としては珍しく視界も良好で,若干,山頂部に雪が残る夏富士も顔を出し,東京湾央から眺める360度の展望は素晴らしいものがあった。 |

| 2004.6.5 |

第三海堡撤去工事現場からの観音崎 |

第三海堡の残骸と夏富士 |

|

|

| 東京湾海堡フアンクラブ会員と地元婦人会の見学者と共に東京湾口航路事務所の岸壁から通船に乗ること20数分,第二海堡の船着き場に到着。 航路事務所職員の案内で海堡内を見学,関東大震災による崩壊とその後の高波及び第二次世界大戦終了後の進駐軍による破壊もあって,構造物は無惨な姿をさらしていたが,そこが約100年前,水深10mの海中に築かれた人工島とは信じられないほどの規模であった。 |

|

第二海堡全景 |

|

|

|

第二海堡灯台と船着き場 |

|

|

|

|

|

レンガ構造物はイギリス積 |

|

通船から観音崎を望む |

|

第二海堡から第一海堡を望む |

|

|

| 2004年4月19日,東京湾海堡フアンクラブ主催の「第二海堡」と「第三海堡構造物・追浜展示施設」見学会に参加する機会に恵まれた。海堡の想像以上の規模・迫力に驚き,また,予想外とも言える「第二海堡の海岸植物」の美しさに感激した。 第二海堡に上陸してしばらくは,破壊された構造物や人工島の構造が気になりそれらを写真に撮っていたが,見学予定時間30分の半ばを過ぎた頃になって,海岸植物の群落が目につきだした。 植物の種類は観音崎と大差ないが,それぞれの群落が観音崎と比較,どこかノビノビとして瑞々しい。何故か?私なりに考え導き出した結論は下記の通りで,異論のある方はメール又は掲示板でご指摘頂ければ幸いである。 第二海堡を見学して気づいたことは,低木・高木を問わず樹木が存在せず,人間が持ち込んだと思われる植物はサボテンとアロエだけであった。 従って,第二海堡に生えている植物の多くは,竣工から現在に至る90年の間に,風や鳥,時には海流によって運び込まれ,根づき繁殖したものと思われる。 勿論,樹木や海岸植物以外の植物のタネも運び込まれたと思われるが,東京湾の真ん中にある人工島の自然条件は,観音崎と比較して一段と厳しく,高波等の影響もあり潮風に晒される機会も多く,塩害に強い海岸植物だけが生き残ったと考えられる。 更に,観音崎との決定的とも言える違いは,背丈が高く繁殖力が旺盛で,他の海岸植物にとって脅威となるハチジョウススキが存在しないことである。何故,第二海堡にハチジョウススキが存在しないのかは,残念ながら私には謎である。 第二海堡は現在,海上保安庁の管理下にあり,その許可なしには立ち入りが禁止されていて,これも幸いして海岸植物の天国となっているようであるが,植物学の専門家による学術的な調査が期待される。 |

|

ボタンボウフウ |

|

エビヅル |

|

イソギク |

|

コマツヨイグサ |

|

スカシユリ |

|

タイトゴメ |

|

ツルナ |

| 2004.6.5東京湾海堡フアンクラブ主催の「海堡見学会」で再び第二海堡を訪れた。4月19日に目にした海岸植物がどのように生長しているか,北海道の礼文島のような花園を期待して上陸したが,正直のところ期待は裏切られた。 第二海堡の自然条件は私が想像した以上に厳しいためか,4月に感じた瑞々しさは失せて,どの植物も若干いじけた感じすらする。しかしながら,その厳しい自然環境の中,種を守るため地を這うように逞しく生長するその姿には,ある種の感動すらおぼえた。 尚,前回見落とした植物として下記写真の他に,ツワブキ・スイカズラ・オオバグミ・ノブドウ・ムギクサ等,観音崎とほぼ同じ植物を確認したが,観音崎で隆盛を誇るハチジョウススキとハマダイコンは,何故か存在しなかった。 |

ハマヒルガオ |

ハマボッス |

ミヤコグサ |

テリハノイバラ |

|

|

2024.7.5.2発行 読売新聞・夕刊 |

|

|

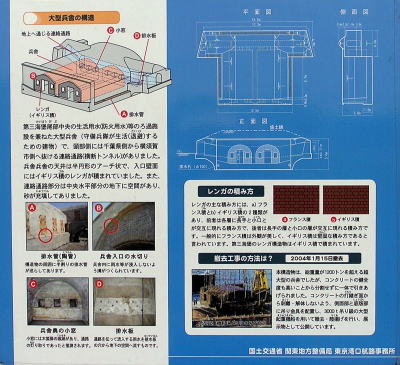

| 第二海堡から再び通船で平成町の東京湾口航路事務所へ戻り,その後,マイクロバスで,第三海堡から引き揚げられた主要構造物の追浜展示施設へ向かった。 追浜展示施設には,第三海堡撤去事業に伴い引き揚げられたコンクリート構造物のうち,特徴的なものや学術的に調査対象と考えられるものが展示されているが,普段は閉鎖されているため,特別公開日以外は一般人は見学することができない。 ここに展示されている構造物は,一つの重量が1000トン前後もある巨大なもので,そのボリュームには圧倒されるものがあり,明治時代の日本人のパワーと英知には脱帽である。 尚,ここに展示されないその他の撤去構造物は,東京湾内の水深の深い走水や鴨居沖等,航行の障害とならない場所に沈められ,魚礁として再利用されていると言う。 |

|

| 2004.4.19 | |

画面中央は浦賀船渠で建造されたケーソン |

|

探照灯へ通じるための通路・左右それぞれの重量約1000トン |

|

重量約1200トンのかまぼこ形兵舎 (2006年2月うみかぜ公園へ移設) |

|

||||||||||||||

| 読売新聞朝刊に第三海堡の撤去作業で,これまでで最大規模となる1500トン兵舎が引き揚げられたとの記事が載っていた。 | ||||||||||||||

| 2005.2.28 | ||||||||||||||

読売新聞から転載 |

||||||||||||||

| 新聞を読んでから3時間ほど過ぎて,観音崎の磯へ散歩に行くと,観音崎京急ホテルの沖で大きな起重機船がなにやら作業をしていた。良く見ると先刻読んだ新聞の1500トン兵舎らしきものを吊り下げている。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| このような作業を見るチャンスは滅多にないので,押っ取り刀でホテル下の磯へ駆けつけると,起重機船は走水漁港の入り口付近の新防波堤近くで作業をしていた。間近で見上げる起重機船は実に巨大で,1500トン兵舎が小さく感じられるほどであるが,作業をしている人間と比べると1500トン兵舎も確かに大きなコンクリート製の構造物で,どうやら兵舎をこの場所に沈めるようである。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| しばらく作業を眺めていたが,慎重に作業を進めているためか遅々として進まず,退屈になりなにげなく足元を見ると,不思議な紋様をした岩があちらこちら目についた。 良く見ると,アンデス・ナスカ高原の地上絵に似た雰囲気の紋様が多いので,退屈しのぎに写真に撮ってみることにした。撮りだしてみると,次から次へと面白い紋様や形をした岩が目につき,時のたつのを忘れてしまい,ふと気づいて起重機船を見ると,1500トン兵舎はいつの間にやら水中に没していた。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

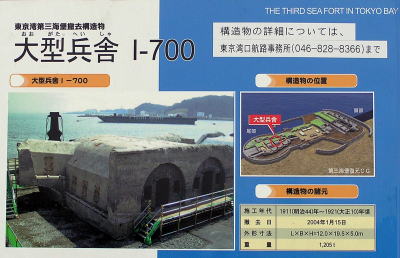

| 京急電車の車内に「第三海堡の全貌」と題する広告がぶら下がっていた。今年3月,横須賀市平成町のうみかぜ公園に常設展示された大型兵舎を紹介する広告であった。 昨日から小中高の学校が夏休みに入った。某国の核やミサイルの脅威が云々される今日。日本の勃興期と言える明治から大正にかけて,諸外国の脅威から首都東京を守る為,先人達が苦労して築いた近代化遺産「東京湾海堡」。その一部である第三海堡の撤去構造物を,子ども達が見学するのも意義深いものがある。 |

|

| 2006.7.22 | |

|

|

| 大型兵舎は,幅19.5m,高さ5m,重さ約1200トン。二つの居室部分と連絡通路からなるコンクリート製の建物。第三海堡の撤去工事の一環で,平成16年(2004)1月に海中から引き揚げられ,これまでは追浜展示施設で公開されていた。 しかしながら追浜展示施設は,事前に申請した団体だけが見学できる仕組みになっていたことや,現地への交通が不便だったこともあって,多くの人の目に触れる機会が少なかった。そこで,これを管理する東京湾口航路事務所は,親子連れや若者が訪れる機会の多い「うみかぜ公園」の一角に常設展示場を開設したと思われる。 常設展示場は無料で一般公開されているが,大型兵舎の周囲にはフェンスが設けられているため,兵舎内に立ち入ることはできない。その為,訪れた見学者の多くは,コンクリートの外観をチラッと見ただけで立ち去ってしまうことが多い。できることなら,10~17時迄というように時間帯を限定してでも立入できたら,より多くの人が,より興味深く見学できるように思われる。特に子ども達は外観よりもその内部に興味をそそられるはずなので,関係者の一考を期待したい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大型兵舎の展示場はうみかぜ公園内にあり,「オートバックス」のほぼ裏側にあたる海辺にある。猿島や東京湾を遠望できる芝生広場の片隅にあり,親子連れで遊び見学するには最適な場所と言える。 | |

|

観音崎のあれこれTOP HOME