|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「天災は忘れた頃にやってくる」は随筆家で物理学者でもあった寺田寅彦の名言だが,阪神・淡路大震災から10年が経過,その記憶が若干薄らぎかけた昨秋,新潟県中越地震が発生。その記憶もまだ生々しい昨年暮,インドネシア・スマトラ島沖地震によるインド洋大津波で沿岸諸国が未曾有の災害に襲われた。テレビに映し出される画像は,いずれもフィクション映画のようで,現実のものとはにわかに信じられないほどの凄まじさである。 テレビ映像の多くは,押し寄せる大津波と,津波が襲った後の惨状を伝える衝撃的なものが大部分であったが,日本人観光客が撮ったと思われる,津波が襲う直前のビデオ映像に,私はより大きな衝撃を受けた。 大きな地震を感じた後,潮が急激に引き始め,どんどん沖合まで海底が露出。それを見て,人々が我先に沖合目指して駆けだして行く。「現地の人の話では,このような現象はこれまで経験したことがないそうです。」とカメラマンの奥様らしき女性が冷静な口調で伝えている。この現象が大津波の前兆であることを,沖合目指して駆け出している人々は勿論,日本人カメラマンもナレーターも気づいていない様子である。 私はその映像を見て思わず「大津波が来るぞ!早く高台へ逃げろ!」と叫びたかった。映像はそこで終わっているが,恐らくこの映像を撮ってまもなく大津波が襲い,沖合目指して駆け出した人々の多くが帰らぬ人となったと思うと残念でならない。地震の後の異常な引き潮が,津波の押し寄せる前兆であることは,四方を海に囲まれた島国に住む人々には常識かと思っていたが,そうでもないらしい。 試しに「地震と津波」をキーワードに検索してみたところ,そのトップに国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所HPの一部「さんりくこども博物館」が表示された。「さんりく」と言えば,1896年(明治29年)の明治三陸地震津波で21,959名,1933年(昭和8年)の昭和三陸地震津波で3,064名,1960年(昭和35年)チリ地震津波で142名もの犠牲者を出した地域。ページを拝見すると流石にそれらの経験を踏まえ,こどもにも解りやすく編集されている。(注)犠牲者数には北海道の一部を含む。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005.1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私はこどもの頃,絵本で地震と津波に因んだ昔話を読んだ記憶があったが,タイトルも不明で,内容的にも怪しげなため,記憶を頼りに「さんりくこども博物館」へ次のような問い合わせのメールを入れた。 『この度のスマトラ沖地震と津波による被害のニュースに接し「地震と津波」をキーワードに検索したところ,貴「さんりくこども博物館」がトップに表示され,内容的にもわかりやすく大変参考になりました。なかでも「三陸と津波こぼれ話」は子どもにもわかりやすく,これらのエピソードや教訓はこれからも語り継がれて欲しいと思いました。 こぼれ話を読んで,私は子どもの頃絵本で見たこんな話を思い出しました。 「昔ある時,海辺の村で大きな地震を感じた。暫くすると潮が引き出し,みるまに浜は沖まで干上がって,魚や貝が捕れると,人々は大喜びで浜辺へ駆けつけ,沖合目指して走り出した。 それを高台から見ていた村の古老が,津波が来ると直感,人々に危険を知らせるため自分の家に火をつけ半鐘を鳴らした。それを見て人々は驚き,高台へ急いで駆けつけると,その後に大津波が押し寄せ,多くの人々の命が救われた。云々」 概略こんな話だったと記憶していますが,もしこの話を今回犠牲になられた人々が知っていたなら,犠牲者はもっと少なくてすんだのではなかったかと残念です。そこでこの昔話を再発掘して,子ども達に広めたいと思いましたが,私の記憶にあるだけで,このような絵本が未だに存在するか分かりません。つきましては,貴博物館でこの話に関する手がかりをご存知でしたら,ご教示頂ければ幸いです。お手数ですがよろしくお願いします。』 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私の問い合わせに対し,早速次のようなご返事を頂戴した。 先日、メールにてお問い合わせいただいておりました津波に関する昔話につきまして、下記のとおりお答えを致します。 話の内容から、昭和12年から昭和22年まで国語教材として使われていた、「稲むらの火」と思われます。具体的な内容については、稲むらの火webサイトでご覧いただけます。 今後とも御意見等がございましたら御遠慮なくお寄せ下さい。 -------------------------------------------- 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 地域づくり相談室 -------------------------------------------- |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 早速,「稲むらの火」webサイトを拝見したところ,私が記憶していた昔話は「稲むらの火」の話を絵本にしたもののようで,家に火をつけたと思ったのは私の記憶違い,稲むらに火をつけたことが判明。しかしながら,ストーリーとしてはほぼ同じで,物忘れの激しい私が,50数年を経てもストーリーを覚えていたことは,この話がこども心に与えたインパクトがそれだけ大きかったと思われる。(注)稲むら:刈り取って乾燥させ,積み重ねた稲。 「稲むらの火」は昭和12年から昭和22年まで小学生の国語教材として使用されていたので,昭和23年に小学校へ入学した私は。残念ながら小学国語読本では学んでいない。今回この国語読本を読んで,作者の表現力のすばらしさもあり,まるでインド洋大津波の映像を見るような衝撃を感じた。 私はツナミ(Tsunami)が世界の共通語であることを,今回の一連の報道で初めて知ったが。それだけ日本は津波に襲われる機会が多いということの証でもあり,「稲むらの火」のような防災知識を盛り込んだ昔話を,若い世代に伝承する必要性があることを痛感した。 昨年から今年にかけて何かと暗いニュースが多い。「杞憂」ではないが,将来についてあまり取り越し苦労をし過ぎるのも善し悪しだが,あまり楽観的・刹那的すぎるのも問題で,「天災は忘れた頃にやってくる」を肝に銘じ,それだけの備えをすることは大切かと改めて考えさせられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| このページをアップしてから観音崎へ散歩に出かけたところ,たたら浜に面した道路脇に「津波注意」の看板が目についた。この場所は観音崎の行き帰りに年中通るところだが,私はこれまでこの看板をほとんど意識したことがなかった。偉そうなことを言いながらも,私の防災意識はこの程度だったかと,少々恥ずかしい思いでその看板を後にした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

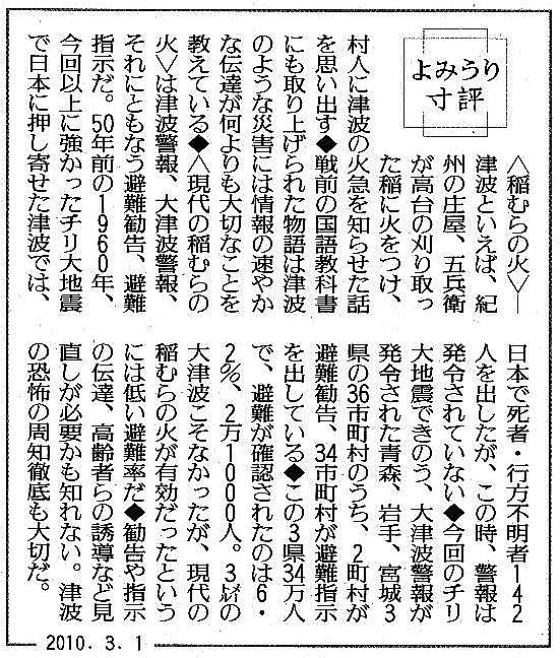

| チリで発生した巨大地震の影響で,昨日は朝から晩まで大騒ぎだった。気象庁は日本全国の太平洋沿岸各地に大津波警報・津波警報・津波注意報を発表。横須賀市は観音崎近くの浦賀地区や久里浜地区にも避難勧告を発令した。結果的に,大津波は襲来しなかったが,三陸沿岸地域では漁業関係を中心に大きな被害が出ていると聞く。人的被害が出なかったのは不幸中の幸いである。 今日,久しぶりに国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 のHPを思い出し開いてみたところから,「さんりくこども博物館」のページが削除されていた。何故か?メールでお尋ねしてみたが,理由について明確な回答をいただけなかった。非常に残念な気がする。 |

|

|

| 2010年3月1日読売新聞朝刊36面に「津波 厳戒の町」と題して,日本各地の様子が写真で紹介されていたが,その中に心配な写真があった。千葉県の某漁港の岸壁で,不安気に沖合を眺める10数人の人々を撮った2枚の写真がそれ。 1枚は海水が沖合に引き,岸壁がよく見えている写真。もう1枚は4分後,波が押し寄せ,岸壁がほとんど隠れた写真。その高低差は人間の身長から推定すると50〜60cm位かと思われるが,もし,予期せぬ大津波が突然押し寄せたらどうなったろう?思わず「大丈夫?」と問いかけたくなる。 |

|

28日 16:55 |

|

28日 16:59 |

|

読売新聞夕刊1面から転載 |

|

|

|

|

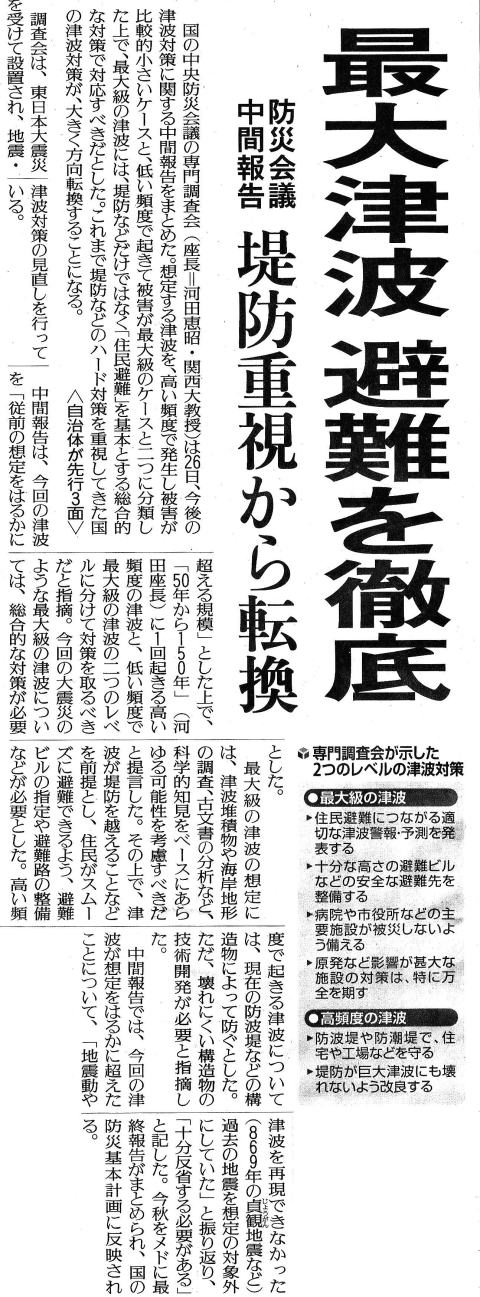

2011年3月11日午後2時46分頃,三陸沖を震源とする国内観測史上最大のM9.00の地震が発生。地震と津波,さらにはそれに伴い発生した福島第一原発事故により,東日本の広範囲にわたり未曾有の被害をもたらした。 |

|

| 2011.7.2 | |

2011.6.27読売新聞朝刊 一面トップから転載 |

観音崎の雑記帳TOP HOME