|

|

|

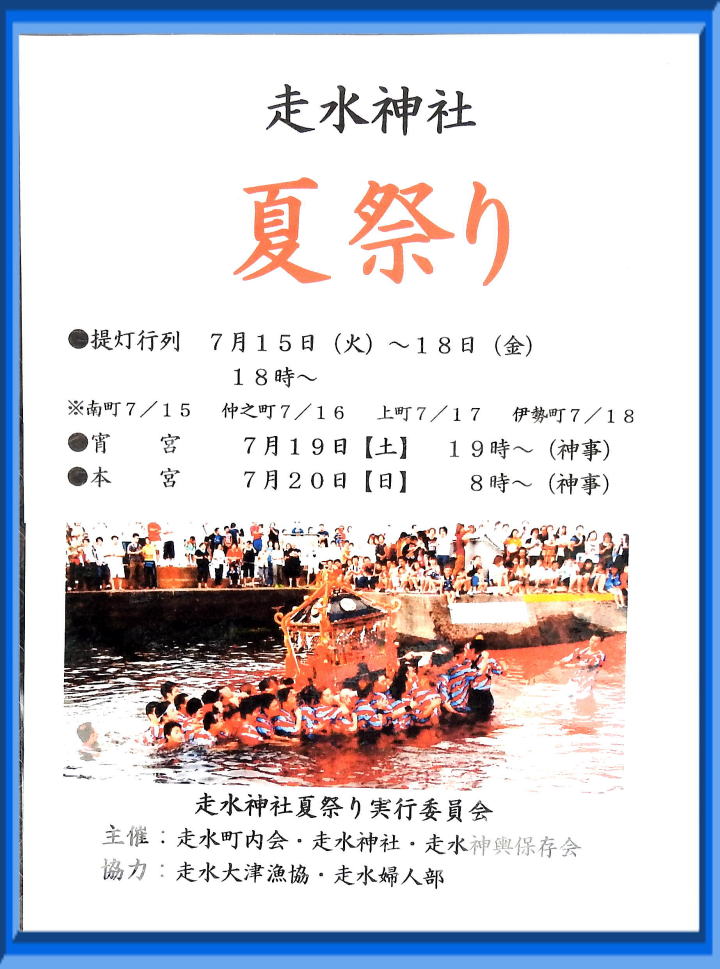

走水神社(須賀神社)

夏 祭 り

|

|

|

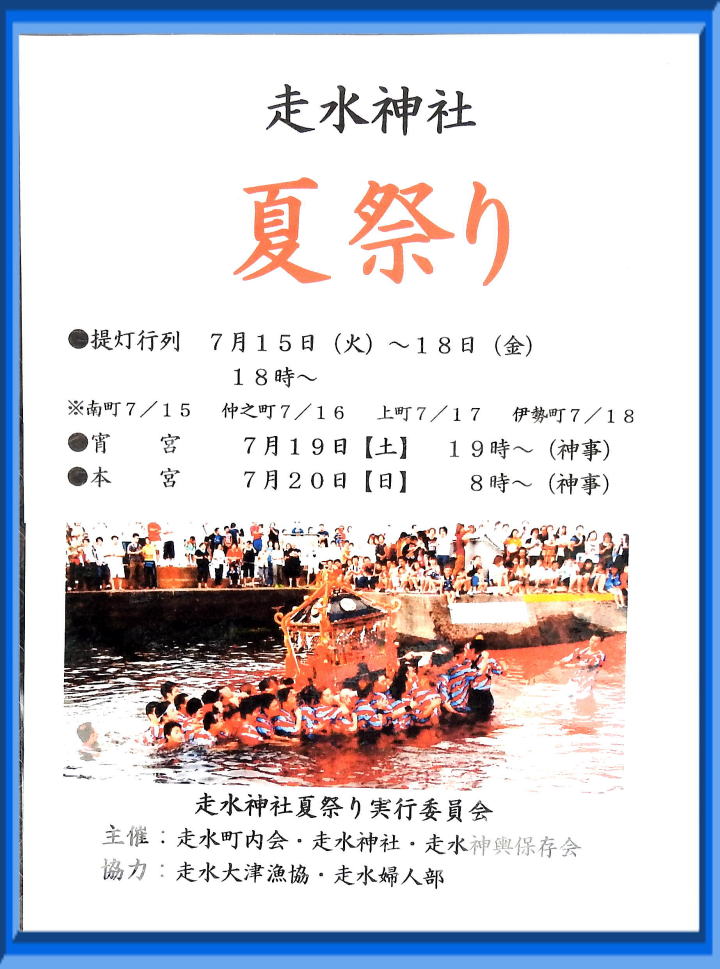

| 走水神社の夏祭りは,毎年7月の中旬から下旬に開催されるが,西暦奇数年が本祭り,偶数年が陰祀りとなっている。神社神輿の海上渡御や山車が出るのは西暦奇数年に行われる本祭りの日曜日。この日は早朝の宮出しから夜の宮納めまで,長時間にわたり一大ページェントが繰り広げられる。この間,神輿は走水地区の各町内をリレー形式で一巡するが,同じ道を通らないしきたりから,途中2回の海上渡御が行われ,これが夏祭り最大の見どころとなる。 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

| 2005/2007/2009年 スナップ |

| 走水神社 |

| 飯田屋前 |

| ヨイヨイ |

| 渡辺商店前 |

| 伊勢町海岸 |

| 同心町海岸 |

| 上町部会所・広場 |

| 走水漁港 |

| 防大・走水海上訓練場 |

| 走水のばか噺 |

| 南町へバトンタッチ |

| 南町の山車 |

| 提灯行列 |

| 須賀神社例大祭 |

| 余 談 |

|

|

| 海上パレードをしている船団を横目に,同心町海岸へバイクで先回り。浜辺では上町の若衆が準備運動や神輿担ぎの練習をしていた。顔に歌舞伎の隈取りのような化粧をした若衆が数人混じっている。 | |

|

|

|

|

| 海岸の入口付近ではヨイヨイが二人,気でも狂ったように大騒ぎしていた。ヨイヨイは神様の使者として,地域の氏子全戸を周り,家内安全・災厄よけのお札を配る役割があるが,一軒につきコップ酒を一杯干さなければならない決まりがあり,最後は泥酔状態になってしまうとか。私も酒は少々嗜むが,とてもヨイヨイは務まりそうもない。 | |

|

|

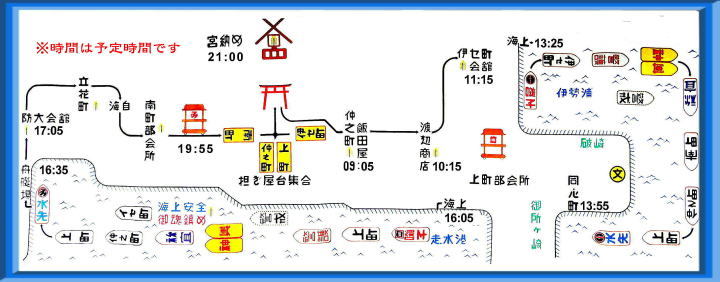

| 待つことしばし,14時30分頃,船団が姿を現した。神輿船が海岸に近づくと,伊勢町の船から若衆が次々と海に飛び込み,海中で神輿を受け取り,担いで海岸に上陸。待ちかまえていた上町の若衆に神輿を引き継いだ。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 神輿に続いて,黄金色の衣装をまとった猿田彦を先頭に神職と神旗が上陸。その後,上町の若衆が神輿を担いで,同心町海岸の浜辺を行ったり来たりを繰り返した。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 同心町海岸を出発した神輿は,神武天皇の人形が据えられた渡辺商店前の上町部会所広場で,神輿振りを披露。この人形は以前,山車の上に飾られていたが,何時の頃からか外され,山車の囃子座の背後に置くようになり,その後,山車とは別の場所に置かれるようになったと聞いた。 写真は2005年のもので,2007/2009年には再び囃子座の背後に置かれるようになったが,残念ながら撮り損なってしまった。山車は傷みが激しいため,町内曳き回しは行われていない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 上町町内を一巡した神輿は,バス停・走水上町前の階段から走水港内の海に入り,再び海上渡御で,同じ港内にある防衛大学校・走水海上訓練場へ行き,南町に引き継がれる。 16時30分頃,バス停付近に神輿が登場。神輿越しにユーミンこと松任谷由美の「よそゆき顔で」に歌われた「観音崎の歩道橋」が垣間見える。神輿を担いだ若衆は,静々と階段を下り始めた。そのまま水際近くに待ちかまえる神輿船に引き継ぐかと思ったが,予想に反して,それからが見ものだった。 若衆は海に入るや水しぶきを上げながら派手な神輿振りをご披露。その後,階段を上り道路で再び荒々しい神輿振り。世話人に引っ張り込まれるようにして再び海に入るが,もっと神輿を担いでいたいと再び階段を上がる。それを数回繰り返すこと約30分,17時頃になってようやく神輿を船に引き渡した。予定時間の約40分遅れだが,誰もニコニコ笑っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 神輿を載せた後,船団は防大・訓練場へ直行するものと思っていたところ,案に相違して,水先船を先頭に次々と港外へ消えていった。近くにいた土地っ子らしき人に聞いた話では,防波堤外に広がる漁業海域へ行き,豊漁と漁業関係者の安全祈願をしてくるらしい。30分ほどで戻ってくる由。 | |

|

|

|

|

|

| 上町から南町への神輿引継ぎは,防衛大学校・走水海上訓練場内で行われる。普段,場内は一般人の立ち入りは禁止されているが,この日の午後だけ,一般に開放されている。場内は広いこともあって,沢山の人々が見物に訪れていた。 | |

|

|

|

|

|

|

| 海上渡御の船団が海上パレードをしてる間,17時10分頃から約15分間,訓練場内の舟艇場では,南町の青年達による「走水のばか噺」が演じられた。由来等は定かでないが,あまりストーリー性はないものの,パントマイムによるコミカルな所作が笑いを誘う。演者は七人,全員が女子で中・高校生らしい。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 人気者はヒョットコに似たいたずら者。肥溜めに見立てた大きなポリバケツから,下肥に見立てた水を,鼻をつまみながらヒシャクですくい上げ,見物人に振りかける。老若男女の区別なく,遠慮会釈はしないので,油断していると頭からずぶぬれになる。それでも皆ニコニコ笑っている。水をかけられると運がつくとか?最後はいたずら者が肥溜めにはまって幕となった。 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 「ばか噺」が終わると,南町の若衆が舟艇場に登場した。待つことしばし,17時30分頃,水先船が港内に戻ってきた。舟艇場の前に来て,若衆が二人舳先に立ち,引継ぎの合図のように提灯を振っている。 水先船に続いて,仲之町船・上町船・禰宜船・神輿船・警護船・上町船・囃子船の順で登場。神輿船が舟艇場の前に到着すると,南町の若衆は一斉に立ち上がり,我先にスロープを駆け下り,神輿を担ぎに海へ飛び込んでいった。 神輿はこの後,防大官舎〜立花町〜南町内を一巡して走水神社へ戻るが,宮納めの予定は20時30分,実際には21時を過ぎることも多いらしい。9時出発から宮納めまで約12時間。なんともタフな祭りだ。流石に私も歳には勝てず,18時頃,訓練場を最後に帰宅させて貰った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

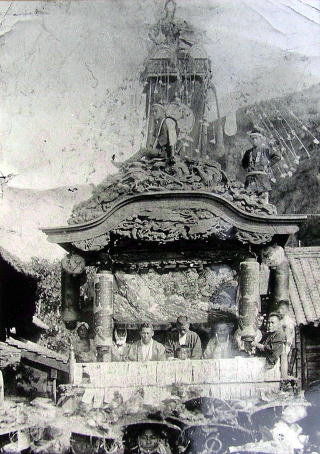

| 南町には,横須賀市指定市民文化資産に指定されている高さ4.6m,幅3.7m,総欅造りの立派な山車がある。普段は町内会館に保管されているが,本祭りの日曜日には屋外に曳き出され,神社との間,約300mの直線道路を往復する。山車は本祭り当日の他,4月〜10月の第2日曜日にも走水南町町内会館で一般公開

されている。 手の込んだ彫刻が施され,豪華な舞台等を持つ山車は,一時期忘れ去られて倉庫の片隅に埋もれていたが,1985年(昭和60年)に再現された。車輪部分は腐食していたため新替したが,その他の部分は建造当時のものがそのまま使用されている。 |

|

|

|

|

|

| 建造時,屋根の上には高さ約1.8mの日本武尊の人形があったが,だいぶ昔に消失して今は存在しない。山車の建造年代,人形の消失時期は町の古老もご存知ないとか。山車は1985年(昭和60年)に再現されたが,日本武尊の人形は残念ながら,いまだに復元されていない。 | |

撮影年代不明の写真 |

|

消失した日本武尊の人形 |

|

|

| 走水地区には3台の山車があるが,上町と伊勢町の山車は老朽化の為,近年,曳き回しは行われていない。ただ1台曳き回しの行われている南町の山車は,これまで,山車庫と神社の間,約300mの直線道路を往復するだけだったが,神社から更に渡辺商店前まで,ほぼ倍の約600mに延長されて曳き回しが行われた。 高さ4.6m,幅3.7m,総欅造りの山車は,辺りを圧倒する存在感がある。屋根の上に乗って,電線等の障害物を見張る若衆が立つ位置は,平屋建ての屋根の天辺,2階建ての家の窓付近にある。総欅造りの山車,渡辺商店の漆喰塗りの屋根,昔ながらの祭装束がマッチして,遠い昔にタイムスリップしたような気分になった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 海上渡御が行われる日を本宮,その前日を宵宮,宵宮の前四日間を前宮と言い。前宮の18時30分から19時30分の間,子ども達による提灯行列が毎日行われる。黄昏どきともなると各町内から,提灯を手にした子ども達が「トール トイ,トール トイ,トール トイ ………」と大きな声を張り上げながら神社に集まってくる。 南町の提灯行列の写真を撮ろうと待ちかまえていると,山車の前をスタートした行列は,神社とは反対方向へスタートした。何処へ行くのだろう?後からついていくと,防大職員官舎〜立花町内を一巡してからスタート地点に戻り,それから神社へ向かった。南町町内会の行列の後に,立花町内会,防大町内会の行列が続いた。 ところで「トール トイ」とはどういう意味があるのだろう?何人かの人に尋ねてみたが残念ながらわからなかった。なんとなく「提灯行列が通る,提灯行列が通る,提灯行列が通る ………」と付近住民に触れ回っているように聞こえるが,真偽のほどは定かでない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 走水神社の夏祭りは,正しくは須賀神社例大祭で,10月中旬に行われる秋季例大祭が走水神社の祭りなのだそうだ。因みに,鴨居八幡神社の夏祭りも同様,須賀神社例大祭で,9月に行われる例祭が鴨居八幡神社の祭りだと言う。 何故?明治政府の宗教政策とも関連がありそうだが,話はいささかややこしくなる。私も十分理解できていないので,これ以上の詮索は省略,本サイトでは一般的に認知されている走水神社の夏祭りとさせて頂いた。 須賀神社は須佐之男命/素戔嗚尊(すさのおのみこと)を主祭神とする神社で,全国各地に多数存在する。走水の須賀神社は走水神社の裏山,弟橘媛碑の更に上,裏山のほぼ頂上に,諏訪神社・神明社と並んで合祀されている。因みに,鴨居八幡神社にある須賀神社は,八幡神社本殿内に合祀されている。 |

|

|

|

右端が須賀神社 |

|

|

| 2005.7.24 走水神社・夏祭り本宮当日,伊勢町海岸へ海上渡御の見物にバイクで向かう途中。走水・南町の山車庫近く,神社前へ通じる道路の入口付近で,黒い乗用車が横転している光景が目に飛び込んできた。 山車庫の手前でバイクを降り,近くにいた人に様子を尋ねたところ,歩行者に怪我人はなく,40歳代男性の運転者も,一旦は救急車で病院へ運ばれたが,検査の結果,かすり傷程度で特に異常は認められず,引き返して警察官の現場検証に立ち会っていると教えてくれた。 現場付近は祭りの最中,通行人も普段より多かったと思われるが,どうやらガードパイプが犠牲になって,大惨事を免れたようだ。もしガードパイプがなかったら?もしタイミングがずれて脇道へ飛び込んでいたら?考えただけでもゾッとする。 小耳に挟んだところでは,タバコを吸おうと一瞬わき見運転したのが事故原因らしい。タバコに限らず,携帯電話やオーディオ機器の操作等々,片手ハンドルによる事故が多発していると聞く。このような事故現場を見ると「運転中は運転だけに集中する」当然のことだが,改めてその重要性を思い知らされた。 事故現場近くには,山車庫から引き出された,横須賀市指定市民文化資産指定の南町の山車があったが,全く無傷だった。派手な横転事故の割には怪我人もなく済んだのは,不幸中の幸いと言える。これも須賀神社の祭神・須佐之男命,走水神社の祭神・日本武尊と弟橘媛命のご加護のおかげかもしれない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 帰宅後,この横転事故の写真を,自治会活動で多少つながりのあった読売新聞・横須賀支局へ送信してみたが,翌日の朝・夕刊に掲載されなかった。それほどのニュース性はなかったのか?と半ばあきらめていたところ,翌々日の26日朝刊の横須賀版に記事と写真が掲載された。 掲載後,数人の方から「kamosuzuさん事故の写真見たよ!」とか,「いくらか写真代は貰えたの?」といった電話やメールをいただき,今更ながら,新聞の影響の大きさを再認識した。その後,7月ニュース写真の佳作にも選ばれ,二度にわたり,飲み代程度のお小遣いをいただくことができた。 |

|

|